Les traditions constantinoises des différentes communautés étaient souvent très proches. C'est donc Claude S. qui m'a proposé ses souvenirs évoquant la vie à Constantine et dans la communauté juive. Je la remercie chaleureusement pour ses très beaux textes qui nous font entrer dans l'intimité d'une famille constantinoise.

SOMMAIRE

I. Préambule : L’Algérie une longue étape : Oujda, Oran, Constantine, Tlemcen, Alger.

II. Mon Ecole au pluriel : L’abrogation du décret Crémieux, le numerus clausus, et le débarquement américain à Oran. Retour à l’école.

III : A Oran, sous Pétain : L’époque de l’épicerie : petits souvenirs en pointillé :

L’eau douce à Oran, le coup de soleil, Verdu. etc…

IV : Constantine : Chez mes grands-parents Melki :

- 1 : Kar Chara : Le quartier juif

Au 44 rue Thiers

Le hammam.

Joseph, Hocine

5 Août 1934, la trappe sous le toit.

- 2 : Grand- père : un régime patriarcal, un homme d’étude, etc…

- 3 : Grand’mère Clara :

Le costume judéo arabe

La journée rose.

La cuisine

Le four banal

- 4 : Paul : notre enfance.

- 5 : La terrasse et nos jeux au rythme des saisons : Printemps : La grande lessive, le toit, la « carriole » de Paul, le mouton de Pessah, ETE : le matelassier, la piscine de Sidi M’cid, les « booms » et Suzette. Automne : La souccah, Hiver : la neige.

- 6 : Les pratiques superstitieuses.

- 7 : La jeune fille et le mariage juif : tania et tevilah

V : Tlemcen : ma famille paternelle.

VI : Alger

et l’exode (à venir)

|

• • •

I - Préambule

L’Algérie : une longue étape • • •

1936 : un peu berbère ?

Malgré les racines berbères probables d’une partie de notre famille l’Algérie ne fut qu’une longue étape dans l’errance d’une communauté du peuple juif auquel nous appartenons.

L’histoire a fait de nous en France des « pieds noirs » mais nous ne sommes pas arrivés en Afrique du Nord avec la colonisation française.

Depuis le décret Crémieux en 1870, nous n’étions plus des « juifs indigènes » ou des « indigènes israélites » (tampon apposé sur les livrets militaires des juifs avant le rétablissement du décret Crémieux, en Octobre 1943) mais des citoyens français.

Les lois de Vichy ne nous ont rendus, qu’ un temps, à notre premier statut et nous nous sommes réfugiés en « Métropole »dans la débandade de 1961-1962.

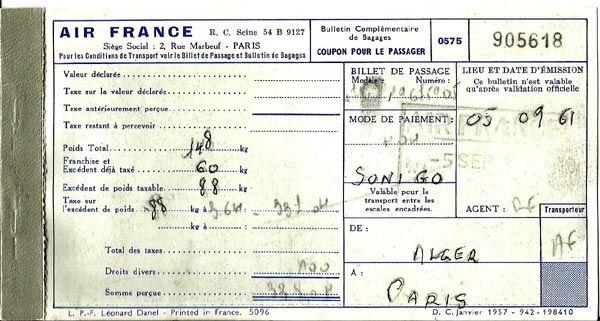

Le 5 Septembre 1961, Jacques, les 2 enfants et moi prenions une Caravelle d’Air France pour Paris avec quelques valises comme pour des vacances… L’O.A.S. menaçait les candidats au départ. C’est persiennes fermées, que nous avons entassé l’indispensable* pour n’alerter personne : poussette, biberons etc... Pierre n’avait pas 3 ans, Pascale avait 7 mois !

Quelle sera la prochaine étape ?

La « bête immonde » se réveillant, nous voilà, nous juifs, à nouveau incertains et inquiets de l’avenir de nos enfants.

Sur cette terre là-bas je suis née et j’ai vécu jusqu’à 27 ans. J’ai traversé l’époque de la Seconde Guerre Mondiale loin de la tragédie des juifs de France, j’ai connu l’humiliation des lois de Vichy et la détresse de mes parents, le débarquement libérateur des Alliés en Novembre 1942, la guerre d’Algérie que nous appelions les « événements » avec ses tragédies, l’exode enfin.

Je me souviens sans regret, sans nostalgie aucune.

Je me retourne sur mon passé pour témoigner un peu à mon humble niveau, pour mes 9 petits-enfants, encouragée à continuer par mes petites Clara et Alice, mes fidèles lectrices, à qui je dédie « mes écritures ».

L’Algérie est une étape capitale de ma vie, mais déjà lointaine, estompée par grands pans dans mon souvenir.

*148 kg de bagages dont 88 kg d’excédent de poids taxable. Au moment de la panique de l’été 1962,10 kg par personne seulement étaient autorisés.

Le judaïsme magrebin

De l’étonnante diversité du judaïsme magrébin j’ai été témoin, toujours à mon humble niveau, depuis ma prime enfance, dans les turbulences de la seconde guerre mondiale puis de la guerre d’Algérie.

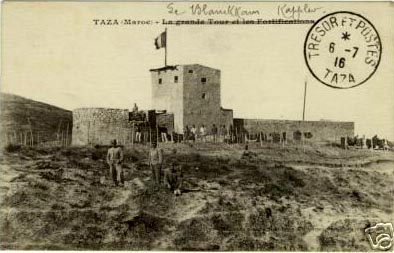

J’ai vécu à Oujda (1933-1939), Taza (1940), Oran (1941-1944), Constantine (1944-1948), Tlemcen (1948-1952), et Alger de 1952 jusqu’au départ définitif en Septembre 1961 pour Paris.

Oujda : 1933-1939 : un clivage : les « sujets marocains »et les « citoyens français ».

A Oujda, ville frontière du Maroc, sous protectorat français, à 15 km de l’Algérie, je suis née française le 10-12-1933 parce que mon père, né à Tlemcen, en Algérie, colonie française, y était fonctionnaire français.

Les enfants des juifs indigènes des mellah marocains apprenaient le français dans les « écoles juives », à « l’Alliance » : écoles de l’ « Alliance Israélite Universelle » fondée en 1860, pour lutter contre l’inculture et le sous-développement des communautés juives. Les enfants de nationalité française fréquentaient l’école communale française où j’ai fait mes premiers apprentissages. Nous avions rarement l’occasion de côtoyer à l’école les enfants juifs de nationalité marocaine.

Avec la pauvreté, le manque de soins et la surpopulation, les fléaux de l’époque touchaient les juifs des mellah marocains plus que les autres couches de la population : trachome, cécité, tuberculose, épidémies. Pas d’antibiotiques, contre les insectes nuisibles (moustiques, poux, punaises, puces, blattes etc.) nous étions tous démunis. Et la Sécurité Sociale n’existait pas.

Je me souviens avoir souffert, dans ma petite enfance, de terribles conjonctivites fréquentes au Maroc qui m’empêchaient d’ouvrir les yeux au réveil. Il fallait de l’eau tiède salée et beaucoup de patience à ma mère pour que je puisse les entrouvrir.

La population entassée dans les mellah marocains vivait en majorité dans la pauvreté. Les têtes des enfants étaient souvent rasées à cause de la teigne et des terribles épidémies de typhus. Des vieillards loqueteux, maigres, malades, aveugles souvent, ou mutilés, juifs ou arabes mendiaient dans les rues. La misère marginalise et exclut.

Le royaume chérifien du Maroc était un protectorat français depuis le traité du 30 Mars 1912, signé à Fès entre la 3ème République Française et le Sultan Moulay Hafid, protectorat qui perdura jusqu’en 1956, mais les juifs indigènes ne bénéficiaient pas de la nationalité française. En Algérie, le décret Crémieux avait, en 1870, enrichi la population française de 37.000 nouveaux citoyens. Leur émancipation avait été très rapide et l’assimilation à la France et à la culture européenne totale. Eux qu’au 19ème siècle on appelait encore les « Yaoud al arab » : les juifs des arabes.

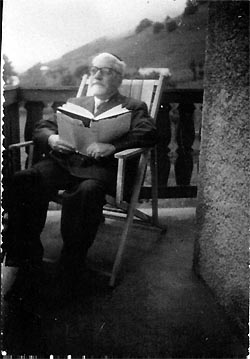

Mon père, français parce que né en 1903 en Algérie de père français, avait un diplôme d’instituteur, mais avait choisi de travailler à la Poste. Il avait la passion de la langue et de la littérature françaises, des belles éditions reliées. Il dessinait, jouait du violon en professionnel. Jusqu’à la crise de 1929, il était violoniste à Tanger dans un orchestre classique.

Ma sœur Josiane et moi sommes nées à Oujda dans une petite maison avec jardinet où des violettes poussaient partout. Terrorisées nous voyions souvent passer, suivi d’une meute de gamins gesticulant et poussant des cris perçants, Galoufa, l’attrapeur municipal de chiens errants avec son lasso, un nerf de bœuf terminé par une chaîne en fer et un anneau coulissant, et sa fourrière, une charrette cage tirée par un âne, avec grillage et barreaux de fer et 2 ou 3 malheureux klebs prostrés ou hurlant à la mort. Terreur aussi le boussadia, sorte de sorcier noir, griot ou derviche tourneur, effrayant avec ses queues de bête et ses breloques autour de la taille et toute la ferraille hétéroclite qui tintinnabulait sur lui quand il dansait au rythme frénétique de ses karbakas, sorte de crotales, grosses castagnettes en métal à très longs manches, en roulant des yeux blancs. Il était parfois accompagné d’un singe assis sur son épaule, de un ou deux tambourineurs ou d’un enfant saltimbanque qui exécutait des sauts périlleux. Nous les entendions arriver de loin, les cris, les aboiements, le rythme fou des instruments. Nous étions affolées.

« Attention à Galoufa ! » « Continue et je t’envoie à la fourrière » ! était la pire menace des adultes et la plus cruelle aussi. D’ailleurs je n’ai rencontré ces pittoresques personnages nulle part ailleurs qu’à Oujda, à travers la grille du jardin.

Je me souviens aussi avoir, à travers la grille de ce jardin, troqué la fine chaîne d’identité en or que je portais au poignet contre une boîte de conserve qu’un petit yaouled faisait rouler au bout d’une ficelle. J’étais si fière de mon acquisition ! Ma mère a beaucoup couru pour rattraper l’enfant.

Nous avons ensuite habité dans un immeuble bourgeois avec des escaliers en marbre blanc que la propriétaire, une vieille avare, nous empêchait de fouler, par crainte de l’usure, en criant : « Balek ! Balek!» quand elle nous apercevait, ma sœur et moi, avec notre petite bonne arabe dans l’escalier où nous ne faisions que passer. Au moindre bruit, elle pointait un nez inquisiteur dans l’entrebâillement de la porte. Nos appartements s’ouvraient sur le même palier. C’était, je crois, rue d’Alger. La dame un peu dérangée qui récupérait, par économie, pour la boire, l’eau des artichauts que ma mère faisait bouillir, s’appelait Mme Icare !

Ma mère avait une amie, Jeannette K., que j’ai revue plus tard, pendant la guerre, dans le quartier juif d’Oran. A Oujda, J’ai dû accompagner ma mère une ou deux fois quand elle lui rendait visite dans le mellah, à l’insu de mon père qui redoutait les épidémies, le typhus surtout. Jeannette habitait avec sa nombreuse progéniture dans une rue qui exhalait une odeur de misère, mélange indéfinissable d’égout et d’immondices dans la touffeur de l'été. J’étais frappée par les murs nus badigeonnés à la chaux. A l’époque, partout des papiers peints très colorés décoraient les murs. Un pauvre mobilier aussi, nul objet décoratif, ni miroir, ni horloge, ni vase et pas de livres.

Le 7 Juin 1948, 3 semaines après la déclaration de l’Etat d’Israël, des émeutes antijuives firent, en 3 heures, à Oujda, où mon père vivait encore, et à Djerada, 43 morts et 155 blessés. Habitations et biens furent détruits. Le mellah d’Oujda fut reconstruit après ce « pogrom ».

J’ai l’amertume de constater que deux villes où j’ai vécu, celle de ma naissance et celle où j’ai passé une grande partie de mon enfance, ont vu déferler dans les quartiers juifs des hordes barbares d’émeutiers arabes: Constantine en Août 1934, avec la montée de l’antisémitisme nazi et Oujda, en juin 1948, avec l’antisionisme. Qui parle de coexistence pacifique ?

Il faut beaucoup d’idéalisme et d’optimisme pour espérer que des prétextes cesseront d’alimenter la haine à toutes les époques contre les minorités juives.

1939. Oujda : Cours préparatoire

Le mellah à Oujda

Au Maroc, Tanger et Larache n’ont jamais eu de mellah

La Casa d’España où j’ai appris à entonner l’Internationale,

en levant mon petit poing aux meetings de la S.F.I.O.

Oran 1941-1944. Le quartier juif sous Pétain : ségrégation et rejet.

Les premières constructions du quartier juif à Oran datent du début du XIXème siècle. L’Espagne, restée en Oranie pendant 3 siècles en avait été chassée en 1790 par un tremblement de terre : « Oran fut conquise, Allah la rendit aux Musulmans » disait une inscription arabe pour commémorer cet événement. Lors de la reprise de la ville aux Espagnols, le bey Mohamed el Kebir, décidant de repeupler Oran dévastée et dépeuplée, fit appel aux habitants israélites de différentes villes d’Oranie. Pour relancer le commerce, il vendit à bas prix des terrains situés entre le Château Neuf et le Fort Saint-André à des juifs de Nedroma, Mostaganem, Tlemcen et Mascara avec la seule condition d’y construire sur des alignements donnés. 40ans après le départ des Espagnols, les français firent leur entrée dans Oran, sans tirer un coup de feu.

La toponymie du quartier juif se réfère aux victoires de l’épopée impériale de Bonaparte à Napoléon III : rue de la Révolution, appelée « rue des juifs », rue d’Austerlitz, rue de Wagram, rue de Magenta, du Mont Thabor.

A Oran au début des années 1940, j’ai vraiment connu le phénomène de ségrégation et de rejet du « quartier juif ».

C’était la guerre, l’antisémitisme était virulent et actif. Nous avions quitté Taza où nous n’étions restés qu’un an parce que mon père avait été chassé de la Poste. Nous étions en Algérie, colonie française, département d’Oran, mais pendant les années 41-43 où nous avons vécu à Oran, le statut des juifs avait été promulgué sous le régime pétainiste de Vichy, le décret Crémieux aboli, les juifs chassés de leurs emplois, réduits au dénuement, les enfants exclus des écoles. Les rues du quartier juif, abandonnées des services de nettoiement et d’hygiène étaient nauséabondes. On y marchait au milieu de montagnes d’ordures. Je l’ai vu.

Après un long séjour à l’hôtel, notre famille a habité 21 rue d’Arzew mais je rendais visite à ma grand’mère Nouna qui vivait chez sa fille Berthe au 22 rue de Wagram, face à un bain maure, au-dessus d’une laiterie dans le « quartier juif ».

Là on parlait certes français, on s’habillait à l’européenne, mais la misère était palpable. Le mari de ma tante Berthe, Gaston S., facteur financier à la Poste, privé désormais d’emploi, colportait, en car, de village en douar, deux valises de petite mercerie pour nourrir sa nombreuse famille. Huguette, ma petite cousine orpheline de mère, née en 1934, d’un précédent mariage de son père, deux fois veuf, se souvient avoir eu faim et souffert des privations. Le pain, obtenu contre des tickets, était rationné.

A Oran, j’ai compris que j’étais juive.

Mon père, né en 1903, était athée, laïc. Il pensait que pour saisir cette chance immense que nous offrait la France, pays des droits de l’homme et de la liberté, il fallait se débarrasser de tout ce qui avait fait de nous des judéo-arabes, soumis au statut de dhimitude, pendant tant de siècles. Cf. Coran verset IX, 29, qui sert de base scripturaire à toute la législation sur les Dhimmis, gens du Livre, Juifs et Chrétiens.

En 1940, la France l’a trahi, mais il n’est jamais revenu à la religion.

Quand, en Octobre 1941, j’ai été renvoyée de l’école, j’avais 7 ans, bientôt 8. Après mon renvoi de l’Ecole Publique, ma mère avait fait une vaine tentative pour m’inscrire chez les Sœurs. C’était la conversion et l’école ou le judaïsme et… «l’échoppe » (cf. déclaration de Giraud) ! Après tant de siècles de résistance de ce peuple entêté ? Je sais gré à ma mère de son choix ! Les antisémites m’ont renvoyée à mon identité !

Après l’abolition du statut des juifs et le rétablissement du décret Crémieux, officiellement par De Gaulle le 23 Octobre 1943, soit presque 1 an après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en Novembre 1942, après bien des tergiversations des autorités, les enfants juifs de la République française fréquentèrent à nouveau l’Ecole Publique. L’assimilation à la France était déjà complète. En 1947, le décret Crémieux fut inscrit dans la Constitution.

La fascination pour la culture et la civilisation occidentales et l’extraordinaire volonté et faculté d’adaptation des Juifs avaient contribué à leur émancipation et beaucoup « avaient fait un bond en deux ou trois générations, du Moyen Age arabe aux XIXème et XXème siècles européens».( Selon la formule de Chouraqui : la Saga des juifs en Afrique du Nord).

C’est le cas des membres de ma famille paternelle à Tlemcen et maternelle à Constantine.

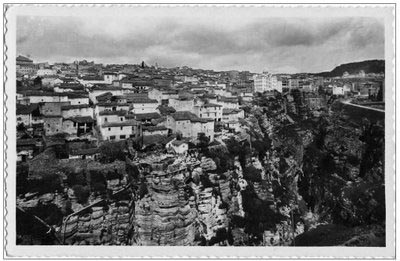

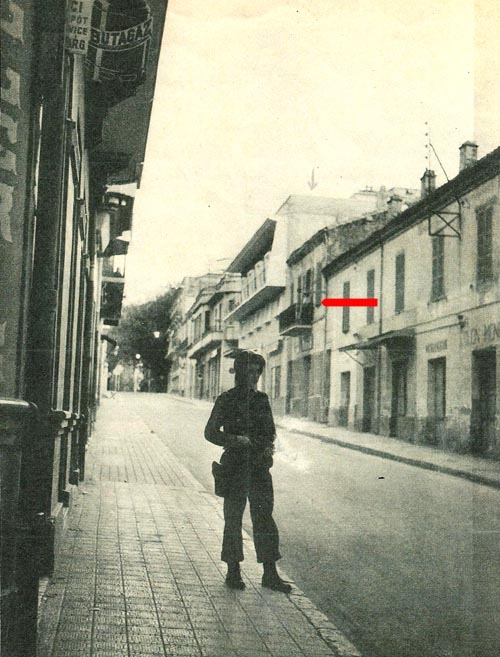

Constantine : 1941 puis 1944-1948 : Kar Chara. Un clivage d’une autre nature

« Kar Chara » c’était le petit peuple, rue Grand, rue Vieux, rue de France, rue Thiers. Certaines rues du quartier débaptisées, prirent ensuite les noms de soldats juifs morts pour la France mais l’Histoire ne leur laissa pas le temps de s’imposer : rue du Sergent Atlan, ex rue de France (Paul Atlan, professeur de philosophie, engagé dans les Corps Francs mort pour la France en Tunisie), rue des frères Lévy, rue du sergent Sultan … « Sic transit… »

J’ai évoqué longuement la vie du quartier juif dans le texte intitulé KAR CHARA et publié dans « Souvenirs de Claude ». (Sur le site Constantine d’hier et d’aujourd’hui). A Constantine le clivage était d’une autre nature. Tous les habitants juifs étaient citoyens français mais le mode de vie des plus âgés était au confluent de deux cultures, deux civilisations.

J’ai vécu à Constantine en 1941-42, puis de 1944 à 1948. Pendant la guerre et tout de suite après.

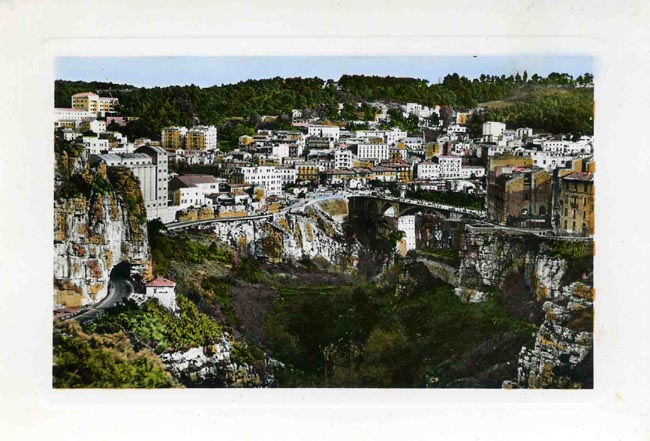

A Constantine, la ville aux dix synagogues, la Jérusalem de l’Est, l’autre étant Tlemcen, les juifs nombreux avaient été parqués au XVIIIème siècle dans le quartier au bord du gouffre dit « Kar Chara » « le bas » ou « le cul » de la ville par le Bey Salah (1771-1792), le plus aimé des Beys constantinois sous la période turque, mort assassiné, celui-là même dont les Constantinoises musulmanes continuaient de porter le deuil avec leur haïk noir –ailleurs il était blanc- sûrement sans le savoir. Le quartier constitué de maisons mauresques avait été agrandi au début du XXème siècle d’immeubles de style européen, rue Thiers et rue de France.

Dans les années 1940, les juifs vivaient toujours en grand nombre à « Kar Chara », près de leurs synagogues. La petite bourgeoisie juive avait déjà essaimé vers les faubourgs. Les plus âgés, souvent vêtus à l’orientale, parlaient arabe. C’est la seule ville de celles où j’ai vécu où des femmes âgées conservaient leur costume judéo-arabe traditionnel dans les années 1940-50. Dans certaines provinces françaises aussi, à cette époque, les costumes folkloriques bretons, alsaciens, normands etc… ainsi d’ailleurs que les patois n’avaient pas disparu.

. La population juive conservait des vestiges du long passé judéo-arabo-berbère. Des femmes âgées gardaient de l’époque ottomane le costume, la langue, les rituels partagés, les .habitudes alimentaires, les croyances superstitieuses, le goût oriental des riches étoffes, des bijoux, des broderies en fil d’or. A la même époque, les habitants juifs des grandes villes côtières comme Alger et Oran, par exemple, étaient européanisés complètement.

A Constantine cependant, dès les années 1920- 1930, après la première guerre mondiale, les jeunes générations qui avaient fréquenté l’Ecole Publique ne parlaient qu’en français, avaient adopté le costume européen et le mode de vie occidental. Nombreux partaient faire des études supérieures à l’Université d’Alger et, après la seconde guerre mondiale, à Paris.

Outre la langue et les vêtements, un élément de cette fulgurante évolution est le choix des prénoms. On abandonne très vite Messaouda, Meleha, Radia, Zerda, Guenouna dite Nouna (ma grand’mère paternelle), Said (mon arrière-grand-père paternel), qui figurent dans nos arbres généalogiques, et on voit brusquement apparaître des prénoms Second Empire : Clara, Valentine, ma grand’mère maternelle, Augustine, Eugénie, ses sœurs nées à la fin du XIXème siècle. Puis Berthe, Germaine, Léa etc. Souvent les femmes âgées avaient des prénoms français mais des surnoms arabes comme les sœurs de ma grand’mère : Loueino, Zeiro.

Les générations de transition utilisaient encore la langue arabe ou un sabir franco-arabe en truffant le français de mots arabes ou judéo-arabes ou l’inverse.

A Constantine, j’ai vraiment vécu, à une époque charnière, la totale métamorphose de la population du quartier juif avec le contraste entre la vieille génération encore ancrée dans son passé et les nouvelles, instruites à l’école de Jules Ferry. (« Nos ancêtres les Gaulois » !) assimilées à la France et à la civilisation occidentale. Un clivage existait aussi entre le petit peuple de Kar Chara et une certaine bourgeoisie juive aisée, évoluée, parfois française par senatus consulte avant le décret Crémieux, et qui s’était éloignée du vieux rocher.

Tlemsen : 1948-1952. En pension

Un répit. « Harmonie illusoire ? ».

A Tlemcen, « la perle du Maghreb », « Sources » des Berbères (l’antique « Tilimsen » en tamazigh) et « Vergers » des Romains (« Pomaria » en latin), la nature invitait à la paix. L’air était très pur, partout des sources, des ruisseaux, une végétation luxuriante, des oliviers à Mansourah, grenadiers, mûriers. En Mars, les amandiers se couvraient de fleurs roses, les noyers fleurissaient autour du Grand Bassin. J’adorais me joindre au groupe de pensionnaires qui partait en promenade le Jeudi et le Dimanche après-midi. J’ai des  photos du jeudi 10 novembre 1949 de paysages, de cascades, de sites exceptionnels. Située à 800m d’altitude, accrochée sur les contreforts très arrosés de l’Atlas, Tlemcen est une ancienne capitale religieuse, intellectuelle, en même temps que le centre spirituel du Maghreb. Avec ses 7 lieux de culte, elle a toujours été considérée par les juifs comme sainte. Ils y venaient en pèlerinage sur « le tombeau du Rab » (photo de 1936 avec ma mère) et comparaient la ville à Jérusalem. Beaucoup de mosquées aussi, dont certaines magnifiques, spécialement la grande mosquée Djema El Kebir bâtie au XIIème siècle et située en pleine ville. photos du jeudi 10 novembre 1949 de paysages, de cascades, de sites exceptionnels. Située à 800m d’altitude, accrochée sur les contreforts très arrosés de l’Atlas, Tlemcen est une ancienne capitale religieuse, intellectuelle, en même temps que le centre spirituel du Maghreb. Avec ses 7 lieux de culte, elle a toujours été considérée par les juifs comme sainte. Ils y venaient en pèlerinage sur « le tombeau du Rab » (photo de 1936 avec ma mère) et comparaient la ville à Jérusalem. Beaucoup de mosquées aussi, dont certaines magnifiques, spécialement la grande mosquée Djema El Kebir bâtie au XIIème siècle et située en pleine ville.

La ville arabe, très concentrée, avec ses ruelles étroites, était entourée de quartiers européens. Mais dans ma classe mixte, au Collège de Slane, les trois communautés : juive, arabo-berbère et européenne étaient mêlées. Les Musulmans, des garçons, étaient nombreux dans ma classe de la 3ème à la Terminale. Les filles qui n’étudiaient pas de langues anciennes étaient scolarisées au Collège de Filles dit E.P.S. En terminale, elles nous rejoignaient au Collège de Slane. Cette section n’existait pas à l’E.P.S. Quelques rares jeunes filles musulmanes arrivaient en pension parfois voilées de leur haïk blanc mais elles l’ôtaient devant le Collège. Nous avions aussi de nombreux professeurs arabes, surtout en Maths (Adam), physique(Allal) Sciences. Harmonie illusoire ? En tout cas, je n’ai jamais perçu de phénomènes de rejet ou d’exclusion, pas même de cloisonnements, de clivages dans la population juive malgré les différences de niveau de vie. Pas de quartier ghettoïsé, de ségrégation comme à Oujda, Oran, Constantine où le terme « Kar Chara », avait une connotation péjorative et suscitait au moins la condescendance chez les autres citadins des grandes villes.

A Tlemcen, Le quartier juif d’origine occupait, selon l’histoire ou la légende, un espace près du Méchouar offert par gratitude au Rab pour sa communauté à l’intérieur des murs de la cité à la fin du XIVème Siècle. Avec le temps, ce quartier avait perdu son homogénéité et continuité avec, en particulier, le percement de la rue de France en 1846 par les soldats du Génie. Cette rue qui devint avec la place d’Alger et la Place de la Mairie le cœur de la ville, contribua à me donner l’impression que les juifs étaient certes très nombreux dans les rues adjacentes mais pas coupés des autres communautés. La toponymie est révélatrice : les rues Bensidoun, du Rab et de la Synagogue, étaient probablement au cœur du quartier juif d’origine. Les autres noms attribués par l’administration coloniale ne manquent pas de sel pour un quartier juif depuis des siècles : St Cyprien, 1er évêque africain catholique martyr, Clauzel, conquérant français, Charles Quint et Ximénès, l’archevêque de Tolède à l’époque de l’Inquisition, qui s’était emparé avec sa flotte de Mers El Kebir, le 19 Mai 1505, glorieux conquérant espagnol, pas spécialement philosémite ! Une façon pour les nouveaux maîtres de prendre possession des lieux ? « Ense, Cruce » ?

En outre, à Tlemcen, après la guerre, la bête immonde du racisme et de l’antisémitisme, repue de 6.000.000 de victimes juives somnolait.

Et nous étions inconscients du désir de justice et d’égalité ou d’indépendance qui travaillait les élites musulmanes et des événements qui se préparaient. Pourtant les émeutes de Sétif en 1945, si durement réprimées auraient dû nous ouvrir les yeux. « Je vous donne la paix pour 10 ans ! À vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés !»avait dit le général Duval. Neuf ans après, la Toussaint 1954 !

A peine 2 ans après mon départ de Tlemcen, se sont constitués des réseaux terroristes, communistes essentiellement, où ont été impliquées deux camarades de pension dont j’ai partagé la vie : Keira Aziz et Danielle Minne. Keira a été tuée. Une infirmière assure avoir reconnu son corps à l’hôpital. Elle vint me voir en 1953-54 à Alger où j’étais étudiante. Je ne m’expliquerai que bien plus tard sa présence dans la capitale, à cette date-là où s’organisait le terrorisme urbain. Je raconterai ses questions, ses silences, ses réponses évasives, sa méfiance probable.

L’époque de l’innocence : Keira et Danièle.

Danièle. Photo de 1952 |

Keira

|

Danièle Minne, la fille de notre nonchalant professeur de philo, à qui, nous « les grandes » du «dortoir des grandes » en pension, faisions les tresses tous les matins, est née en 1939. Elle prit le maquis à 18 ans en 1957 après l’arrestation de sa mère, ex Mme Minne, professeur de Lettres, devenue Mme Guerroudj, condamnée à mort puis graciée le 8 mars 1962. J’en reparlerai aussi.

Danièle libérée en avril 1962 « rebaptisée » Djemila, mariée, et sa mère vivent en Algérie. Je les ai vues dans un reportage à la télévision. La vieille dame a parlé de sa condamnation à mort, mais pas des crimes terroristes lâches contre des civils innocents dont elle s’est rendue au moins complice.

Mais je pleure encore toujours ma délicieuse et si jolie, limpide compagne de dortoir, Colette Cohen, au sourire et aux joues d’enfant, dont le lit était, pendant 4 ans, juste à la droite du mien sous une grande fenêtre. Nous chuchotions après l’extinction des feux. De quoi parlions-nous ? De choses insignifiantes ! Nous ne refaisions pas le monde ! Colette était sereine, douce, discrète, une adolescente tranquille, à l’aise dans la vie, comme ignorant le mal.

Elle est morte en Juillet 1962, victime d’une barbarie aveugle et surtout absurde à cette date où tout était joué, après les accords d’Evian et la grâce accordée aux militants F.L.N.

Pas de grâce pour elle ! Elle est morte, disparue, sans laisser aucune trace avec son mari Jean-Jacques Sicsic, ses deux parents, deux amis et leurs deux autos sur la route Beni-Saf –Oran. Le jeune couple était instituteurs à Beni-Saf et se préparait à partir après l’année scolaire. Jean- Jacques et un ami étaient partis pour expédier leur auto au port d’Oran. Inquiets de ne pas les voir revenir, Colette et ses parents sont partis à leur recherche sur cette même route. Tous ont disparu. Et aucune trace des deux autos ! Le jeune couple a laissé deux très jeunes enfants orphelins et une famille désespérée.

Voir le très émouvant film de Hélène Cohen, sa nièce, en quête de vérité (été 2012). Algérie 1962. L’été où ma famille a disparu.

L’époque de l’innocence

|

Photo de février 1952 dans la cour du Collège : un groupe de pensionnaires.

Colette .En haut : 2ème en partant de la droite.

Keira. En bas : 3ème En partant de la gauche

Claude. En bas : 1ère en partant de la gauche |

Photo de 1950 : Dans la cour :

Colette est la 1ère en bas à gauche.

Je suis juste au-dessus.

|

|

Collège de Slane : année 1950-51 Classe de 1ère

En Classe avec Mr. Forado (histoire) Belle jeunesse mêlée, chrétiens, musulmans et juifs !

En promenade avec J.P. Millecam philosophe

et écrivain. Magnifique paysage de Tlemcen !

Photos de la distribution des prix de 1952

|

Madame Martin me remet un prix. |

Deux « Justes » :

Mme Martin Directrice de L’EPS et de notre pension à qui je rends hommage parce qu’elle a donné des cours d’Anglais aux élèves juifs exclus et qu’elle a même tenu à assister à leur distribution des prix dans une « école juive ». Elle a répondu affectueusement à une de mes lettres d’Alger en signant : votre « Alma mater ».

Son mari Mr Martin, professeur d’histoire géographie« Fou Tchéou* pour des générations de potaches, manifestait son refus de Vichy en restant ostensiblement dans sa classe au moment du lever des couleurs instauré par Pétain. Il mérite notre reconnaissance pour son courage. Peu ont osé.

*Fou-tchéou ou futzu ou foochow à l’origine du sobriquet est le nom d’une bataille navale (23 août 1884) qui marqua le début de la guerre franco-chinoise qui dura 16 mois.

Alger : 1952-1961. « Les événements» et l’exode.

A Alger, enfin, j’ai vécu ce que nous appelions «les événements» et l’exode. Beaucoup de juifs, surtout modestes ont milité activement et quelques-uns même dans l’O.A.S, surtout à Alger et Oran, dans le désespoir, en 1962, de la perte de l’Algérie, la terre de leurs racines depuis des siècles.

Mais nous sentions bien que le vent de l’Histoire ne soufflait pas dans un sens favorable pour nous. Les plus lucides ont vite compris qu’il leur faudrait partir, certains même dès le milieu des années 1950, surtout dans le Constantinois où l’on n’oubliait pas 1934 et 1945, (c’est le cas de ma famille maternelle qui prit la décision de partir après les bombes du 20 Août 1955, rue Caraman et au cinéma A.B.C. et la mort du neveu de Ferhat Abbas dans sa pharmacie) mais nous n’avions jamais imaginé la tragédie finale.

Je ferai le récit de ce que nous avons vécu.

A partir de 1952, j’étais étudiante en hypokhâgne, puis en khâgne, au Lycée Bugeaud à Alger.

Alger est une capitale superbe, ouverte partout sur la mer. De la fenêtre de notre classe, au Lycée Bugeaud, nous surveillions l’état de la mer et dès le 1er Avril nous étions dans l’eau. Dans le quartier populaire de Bab-el-Oued, près du Lycée, j’habitais d’abord chez une vieille dame, Mme B., 2 Place Wuillermoz, au rez- de- chaussée, sur une cour intérieure où couraient des rats d’égout. Dans la cuisine, nous avions la visite presque quotidienne de petites souris intelligentes et peu méfiantes. J’ai pleuré quand l’une d’entre elles, minuscule, s’est laissé piéger par une souricière. Puis, nous avons loué, très cher,- une grave pénurie de logements sévissait-, un deux pièces, sans grand confort pourtant, dans un immeuble rénové, au 13 rue Fourchault, pas loin de la Place des Trois Horloges, juste en face d’une usine de tabac qui faisait un bruit infernal et dégageait une odeur âcre, irritante.

A Bab-el-oued vivait le petit peuple. Les origines juives, espagnoles, italiennes, maltaises, mahonnaises etc… se différenciaient de moins en moins. De tout ce « melting-pot » s’était forgé au fil des générations, dans le giron de la France, un type nouveau, avec son langage, son accent, ses mœurs, sa cuisine, représenté de façon pittoresque dans « La Famille Hernandez » de Geneviève Baïlac.

C’est seulement en 1962, après l’exode en France, que nous avons découvert, surpris, que nous étions des « pieds noirs ». Nous n’avions jamais entendu cette expression dont l’origine garde son mystère.

Conclusion du préambule.

Avec l’indépendance de l’Algérie en Juillet 1962, le pays s’est vidé de toute sa population juive qui pourtant vivait là depuis des siècles sinon des millénaires. Les juifs étaient présents sur cette terre avant la destruction du Second Temple par les Romains en 70, en même temps que les Phéniciens qui pratiquaient le commerce. Des vagues successives de persécutés sont arrivés au Moyen-Age de France, d’Angleterre et de toute l’Europe. En 1390, après les émeutes anti juives, et surtout après 1492 et l’Edit d’expulsion d’Isabelle La catholique qui visait aussi les Musulmans, pendant la «Reconquista», les juifs affluèrent nombreux d’Espagne en Afrique du Nord.

Cette population indigène, ce peuple qui avait subi, sans perdre son identité juive, successivement les invasions romaine, vandale, byzantine, arabe, turque et toutes les humiliations, persécutions et massacres et accueilli la France « pays des droits de l’homme et de la liberté »en 1830, a été entièrement balayée par cette dernière tempête de l’Histoire.

Tous les juifs ont quitté cette terre définitivement pour une nouvelle « Diaspora ».

130.000 arrivés en France, citoyens français déracinés.

En octobre 1962, il ne restait que 25.000 juifs en Algérie dont 6000 à Alger. En 1971 ils n’étaient plus que 1000. En 1982, 200. En 1990, pratiquement plus.

A Constantine, le vieux Kar chara, avec ses très vieilles maisons mauresques dont celle où est née ma mère, 79 rue Vieux, tombe en ruines. La Synagogue de mon grand-père place Négrier dite « Temple algérois » la plus récente pourtant, a été rasée pour laisser place à un parking. A Tlemcen, la vieille maison où ont vécu mes grands-parents Sicsic, 31 rue de France, n’a pas résisté aux travaux d’aménagement et s’est effondrée. Où sont nos tombes ? Même si elles n’ont pas été détruites par le temps ou les hommes ou profanées, je ne saurais les retrouver. Je n’envisage vraiment pas de pèlerinage. « lè fet met », comme disaient nos grands-mères. C’est dans nos mémoires que nous devons chercher la trace de nos ancêtres.

J’ai trouvé dans le FIGARO du 26 Janvier 2010 l’avis de décès du « dernier juif de l’Oranais », Messaoud Prosper Chétrit originaire du Maroc. Il était conservateur du cimetière israélite d’Oran. Il a été inhumé dans le lieu de mémoire dont il avait la garde.

L’Algérie a connu :

654ans d’influence phénicienne.

576ans de paix romaine.

104ans de destructions vandales.

113ans de vaine reconstruction byzantine

872ans d’occupation arabe avec les différentes invasions des Hillaliens, des Almoravides et des Almohades.

311ans d’arbitraire turc.

132ans de colonisation française.

II - Mon école au pluriel

Abrogation du décret Crémieux

• • •

La France de Vichy : la « Révolution Nationale ».

Oujda, Taza, Oran, Constantine 1939-1941

J’ai l’impression d’avoir toujours vécu en dehors de l’Histoire, mais lors de la Seconde guerre mondiale et surtout lors de la Guerre d’Algérie, elle a fait irruption avec violence dans notre quotidien. J’ai l’impression d’avoir toujours vécu en dehors de l’Histoire, mais lors de la Seconde guerre mondiale et surtout lors de la Guerre d’Algérie, elle a fait irruption avec violence dans notre quotidien.

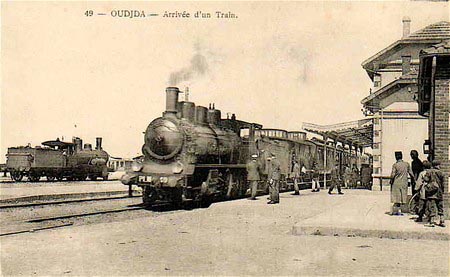

Je n’avais pas 6 ans lors de la déclaration de guerre en Septembre 1939. Nous vivions encore au Maroc, à Oujda où je suis née, puis à Taza, une trouée dans les montagnes du Moyen Atlas. Je me souviens du voyage en train d’Oujda à Taza. En abordant la trouée de Taza, entre le Rif et l’Atlas, la pente devenait plus escarpée, le train ralentissait et nous traversions une série de tunnels, dont nous sortions nauséeux, enfumés, noirs de charbon, les cheveux pleins d’escarbilles. J’en ai définitivement perdu le goût des voyages en train même électrifié.

Mobilisation ! Guerre ! Ces mots qui affolaient les adultes n’avaient aucune signification pour moi.

Mais j’ai vu mon père, amusé de ma perplexité, entortiller ses mollets dans de curieuses bandes molletières et, dans un costume de zouave, avec une chéchia rouge sur la tête, partir pour le « dépôt de Zouaves » no 21, un fort à Taza. Nous avons beaucoup grimpé sur des sentiers de l’Atlas, pour lui rendre visite à mi-chemin de cette caserne, puis dormi dans un abri de fortune, une sorte de dépendance de ferme ou d’écurie, Josiane sur deux sièges assemblés. Mais j’ai vu mon père, amusé de ma perplexité, entortiller ses mollets dans de curieuses bandes molletières et, dans un costume de zouave, avec une chéchia rouge sur la tête, partir pour le « dépôt de Zouaves » no 21, un fort à Taza. Nous avons beaucoup grimpé sur des sentiers de l’Atlas, pour lui rendre visite à mi-chemin de cette caserne, puis dormi dans un abri de fortune, une sorte de dépendance de ferme ou d’écurie, Josiane sur deux sièges assemblés.

A Casablanca, où mon père avait été muté du 10 juin 1940 au 27 juillet 1940, nous sommes aussi allées le voir. Le 17 juin 1940 Pétain demandait l’armistice.

Il faisait très chaud. Mon père, toujours en tenue de zouave, avec une chéchia rouge sur la tête, nous a rejointes dans un jardin public. Sur la photo qui a fixé ce moment, nous sommes assis tous les quatre sur une pelouse, Josiane et moi en maillots de bain avec de grands chapeaux. Mon père nous a apporté le chocolat de sa ration militaire. Ce gros chocolat noir m’a rendue si malade que pendant des décades, je n’ai plus mangé aucun chocolat. Sur la photo qui a fixé ce moment, nous sommes assis tous les quatre sur une pelouse, Josiane et moi en maillots de bain avec de grands chapeaux. Mon père nous a apporté le chocolat de sa ration militaire. Ce gros chocolat noir m’a rendue si malade que pendant des décades, je n’ai plus mangé aucun chocolat.

Le soir, nous avons déambulé dans la ville, ma mère trainant ses deux petites filles à la recherche d’un hôtel. En vain. La réquisition, l’afflux et la débandade après l’effondrement du 18 Juin !

La nuit tombait quand une femme âgée qui vivait avec sa fille, remarqua notre manège de son balcon, nous envoya chercher et nous invita à dormir chez elle avec une telle gentillesse que j’en garde encore un souvenir ému. J’étais si fatiguée de marcher !

De « l’Internationale » à « Maréchal nous voilà ! » en attendant le « Chant des partisans ».

Après la défaite et l’armistice de Juin 1940, j’ai vu mon père démobilisé brûler des papiers dans le haut poêle à bois de la salle de bains de notre maison de village à Taza. Il militait à la S.F.I.O (Section Française de l’Internationale Ouvrière), m’emmenait, le Dimanche, à Oujda, aux meetings à la « Casa d’España », probablement salle de réunion des Républicains espagnols exilés, où j’ai appris à entonner l’Internationale en levant mon petit poing.

Avec la tournure que prenait la « Révolution Nationale » de Vichy et le train de mesures dont allaient être victimes les juifs d’Algérie, mon père jugeait à juste titre ses documents compromettants pour un juif militant de gauche de surcroît.

L’idéologie du nouveau régime fit adopter, dès 1940, le vieux slogan : « la France aux Français » et commença dès lors la chasse à « l’Anti-France ». Furent exclus de la « Vraie France » tous les « ennemis intérieurs », les communistes, les « forces judéo-maçonniques » excellents boucs émissaires pour expliquer la défaite.

Les parents chuchotaient. Ils taisaient les souffrances morales et matérielles que leur imposaient le « statut des juifs » du 3 octobre 1940 qui excluait les juifs du corps de la nation et l’abolition du décret Crémieux le 8 octobre1940.

Une loi du 7 octobre signée Maréchal Pétain et Raphael Alibert, garde des Sceaux, abrogeait ce décret qui avait fait de nous, juifs indigènes d’Algérie, des Français, 70 ans plus tôt. Nous n’étions plus citoyens français et mon père fut rayé des cadres de la Fonction Publique.

Oran. Constantine.

Nous avons alors quitté Taza pour Oran, sans que j’aie bien compris pourquoi mon père abandonnait son guichet à la Poste pour cette boutique où il vendait, avec ma mère, du lait et du son contre des tickets de rationnement.

Pourquoi nous avions quitté notre appartement chez Mme Icare à Oujda, puis notre maison de village à Taza, pour une chambre d’hôtel à Oran où le piano de ma mère n’avait pas sa place ni les livres de la bibliothèque de mon père.

Mon père ne s’occupait plus de sa collection de timbres et surtout, il ne jouait plus du violon, accompagné de maman au piano, le soir, après son travail.

Ma sœur Josiane, trop petite, avait été confiée à mes grands-parents maternels à Constantine où les privations se faisaient moins sentir.

A partir de la défaite de 1940, l’Algérie, largement tributaire de la Métropole pour la plupart des produits, s’enfonça, en effet, peu à peu dans la pénurie.

J’avais des robes trop courtes et des pulls tricotés « maison » trop petits. Cela est visible sur la dernière photo de classe datée 1941 avant le renvoi en Octobre 1941, mais cela ne me gênait pas outre mesure.

Le bouleversement de notre vie ne me rendait pas malheureuse puisque j’étais avec mon père et ma mère. Les enfants ont une incroyable faculté d’adaptation. J’étais juste triste d’être séparée de ma petite sœur et jalouse de son costume marin avec une jupe plissée que ma grand’mère Clara lui avait acheté à Constantine. Costume marin indémodable depuis la reine Victoria qui s’était piqué, afin d’exalter la puissance de sa nation, de vêtir ses enfants de costumes marins miniatures. Nous avions reçu une photo de Josiane avec ce costume. Elle était vraiment mignonne et j’aurais bien échangé, parfois, ma place contre la sienne. Elle pouvait manger les poivrons et tomates séchés au soleil sur la terrasse à Constantine et conservés dans l’huile pour l’hiver. Et le beurre ! Il y avait donc du beurre à Constantine ! Je ne saurai que plus tard que c’était du « smen » !

Mais ma nouvelle vie m’offrait des moments excitants aussi. J’étais beaucoup livrée à moi-même.

Je traînais devant la boutique de mes parents et découvrais la rue et de nouveaux amis. Mon rêve aurait été d’avoir des patins à roulettes, ces magnifiques patins en bois, à défaut d’un vélo. Et j’allais encore à l’école !

J’ai eu juste le temps, à Oran, de boire de l’huile de foie de morue à la cuillère, et d’assister, le matin, en silence, au « lever des couleurs », puis d’entonner la Marseillaise et « Maréchal, nous voilà ! », puis minute de silence, avant qu’on ne me signifie que je n’étais pas assez française et que je n’avais aucune légitimité à rester à l’Ecole de la République.

Le « numerus clausus » : « C’est le renvoi ! ».

La loi du 21 juin1941, promulguée en Algérie le 23 Août, exclut 19.484 élèves juifs des écoles publiques. Elle interdit aux élèves juifs des écoles privées de se présenter aux concours et examens d’un niveau supérieur au Certificat d’Etudes.

Quand, en Octobre 1941, on m’a renvoyée de l’école, j’ai entendu que c’était parce que j’étais juive. Je ne savais pas exactement ce que juif signifiait, ou en avais une très confuse idée. Mon père était athée et refusait de se plier au rituel des fêtes juives. Il voulait « dépouiller le vieil homme ». Je savais juste que je ne ferais pas une communion solennelle, en robe de petite mariée, à l’église, comme mes camarades de classe. Dommage !

J’ai compris alors qu’il n’était pas bon « être juif » et qu’il valait mieux ne pas en parler. J’ai compris alors qu’il n’était pas bon « être juif » et qu’il valait mieux ne pas en parler.

Je n’éprouvais aucune humiliation, mais peu à peu, parfois un fugitif sentiment diffus de culpabilité ! C’était peut-être un grave défaut, une tare même, puisque nous étions rejetés, réduits à une vie de parias !

Ma mère pleurait.

A Constantine, c’est la jeune institutrice du Jardin d’enfants, payant, du Lycée Laveran qui, prenant Josiane, 5 ans, désormais exclue, dans ses bras, pleurait en lui rendant son petit tablier et le panier d’osier tressé brodé de fils de laine multicolores dans lequel elle transportait d’ordinaire son goûter. Josiane, me raconte-t-elle, ne comprenait pas pourquoi sa « maitresse » pleurait.

Georges, 20 ans, renvoyé de la Faculté de Médecine d’Alger, voulait aller crier son mépris et son indignation au Lycée Laveran. Grand-père ne l’a pas convaincu mais a réussi à le retenir. J’ai vu Georges furieux, mais je l’ai vu pleurer aussi ! Une scène reste gravée dans ma mémoire. Dans la salle à manger, chez mes grands- parents, à Constantine, 4 étudiants juifs en médecine et pharmacie exclus de la faculté d’Alger, en plein désarroi, réunis. Ils ont pleuré, bu, et tout à coup, se sont mis à entonner à tue-tête en arabe sur l’air de la prière finale de Kippour, accompagnés au piano par le cousin Eugène S., étudiant en pharmacie, « ils ne nous aiment pas, et ne nous aimeront jamais, nous, les juifs ! » :

« Me habonech, ihoudiyim, me habonech abedem ».

Ses compagnons d’infortune partis, Georges passa la fin de la journée à vomir ! Ce fut une vraie catharsis ! Immédiatement après, il se remit à travailler, apprit la comptabilité en trois mois et « quickness » (son nom de scout), recommença à foncer, comme il le fera plus tard sur le champ de bataille, confiant dans la vie. Ses compagnons d’infortune partis, Georges passa la fin de la journée à vomir ! Ce fut une vraie catharsis ! Immédiatement après, il se remit à travailler, apprit la comptabilité en trois mois et « quickness » (son nom de scout), recommença à foncer, comme il le fera plus tard sur le champ de bataille, confiant dans la vie.

On raconte qu’à Alger, un étudiant en pharmacie à l’appel de son nom, s’est levé en criant : « Alors, Jésus Christ aussi vous l’auriez mis dehors ! ».

Ma mère, à Oran, avait fait une vaine tentative pour m’inscrire dans une école privée dirigée par des Religieuses. Bien sûr, ces dames acceptaient d’accueillir cette petite mignonne. Il suffisait de me convertir au christianisme !

On pouvait donc ne plus être juif ? Ma mère pleurait toujours, sur le trottoir, rue d’Arzew, devant l’école d’où on venait de nous éconduire. Tout cela me paraissait trop compliqué ! Au fond je n’étais pas mécontente d’être mise en vacances, sine die…

Comme avec mon désœuvrement, je devenais sûrement encombrante, on m’a expédiée à Constantine, en attendant des jours meilleurs.

Nous nous sommes retrouvées, ma petite sœur et moi avec une telle joie chez mes grands-parents que nous avons failli tomber dans l’escalier en nous jetant dans les bras l’une de l’autre.

Certains de mes amis d’enfance de Constantine ont échappé à l’exclusion parce que leur père était un blessé de la guerre 1914, décoré. A l’école Diderot, où ils n’étaient que trois juifs, Mr M.., le Directeur et instituteur de Jean –Pierre A. qui venait d’obtenir 10/10 en rédaction, s’adressant à la classe, s’exclama : « Si ce n’est pas malheureux ! Un juif qui vous apprend à parler et écrire en Français ! ». Le même, plus tard, s’adressant à un enfant juif qui se dandinait en récitant, comme le font souvent les petits écoliers : « Eh ! tu te crois à la synagogue ! ». La parole antisémite était vraiment libérée mais les enfants blessés et humiliés s’en souviennent encore pour le raconter plus de 70 ans après. Et mon oncle Paul se souvient qu’au moment où on le faisait sortir au milieu d’un troupeau d’enfants juifs, exclus de l’école Diderot, regroupés après l’appel dans chaque classe, la cloche se mit à sonner sur l’air de : « ce n’est qu’un au revoir ! ». Compassion ? « Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour ? » ou ironie ?cynisme ?

« La révolution Nationale »

Philippe Pétain maître d’école

Périgny (Allier), octobre 1941.

Maréchal nous voilà !

1er couplet

Une flamme sacrée

Monte du sol natal

Et la France enivrée

Te salue, Maréchal !

Tous les enfants qui t’aiment

Et vénèrent tes ans (85 ans)

A ton appel suprême

Ont répondu : “«présents ! »

Refrain

Maréchal nous voilà

Devant toi, le sauveur de la France,

Nous jurons, nous tes gars,

De servir et de suivre tes pas,

Maréchal nous voilà !

Tu nous as redonné l’espérance :

La patrie renaîtra.

Maréchal, Maréchal, nous voilà !

L’auteur, André Montagnard, avait déjà connu le succès avec « un pastis bien frais ». Chanté par Jean Dasary.

En Octobre 1941, la cérémonie du lever des couleurs fut instaurée par le Maréchal Pétain. On hissait le drapeau tricolore. Puis le chant : « Maréchal, nous voilà ! » Puis minute de silence.

Mon amie de pension à Tlemcen, M.D. qui fréquentait l’unique école primaire du petit village D’Ain-Kial (1500 h environ) n’avait pas été exclue, bien que juive, parce que son père, combattant blessé de la guerre 1914, était décoré. Un matin, alors qu’elle s’avançait pour hisser le drapeau, elle fut arrêtée dans son élan par un brusque : « Ah ! Non! Surtout pas toi ! ».

Elle dit son mal - être, rejetée de ses ex-camarades exclues et des autres aussi. Ce « surtout pas toi ! » m’a poursuivie toute ma vie, dit-elle.

Pour faire contrepoint, j’ai le témoignage de mon amie Danièle G. scolarisée à Alger, à l’école de la rue de la Liberté, près de l’Hôtel Aletti. Elle raconte que Melle Ganté, la Directrice qui avait lu elle-même dans chaque classe la liste des élèves exclues, était en larmes en accueillant les parents à la sortie. Danièle parle « d’un épisode douloureux de sa jeunesse » qui a fait encore l’objet d’un rêve récent : habillée d’un tailleur jaune (jaune comme la rouelle du Concile de Latran ou l’étoile jaune !) elle est l’objet du mépris d’une camarade de classe qui lui tourne le dos. J’en ai gardé, dit-elle, un sentiment d’injustice et d’humiliation car j’ignorais le motif de cette discrimination.

La plupart du temps la liste des élèves exclues était apportée par le « chaouch » souvent un musulman : l’huissier, l’appariteur, le préposé aux registres d’absences qui passait chaque jour dans les classes. C’est le cas de mon amie de pension Evelyne D. qui, à Beni-Saf, convoquée ensuite chez la Directrice avec les autres élèves exclues, a gardé le souvenir d’avoir été poussée vers la sortie sans ménagement. Elle s’adressa ensuite au rabbin pour suivre les cours d’Hébreu, mais le rabbin n’acceptait que les garçons. Devant son insistance il finit par céder. C’était trop de discrimination ! Vraiment !

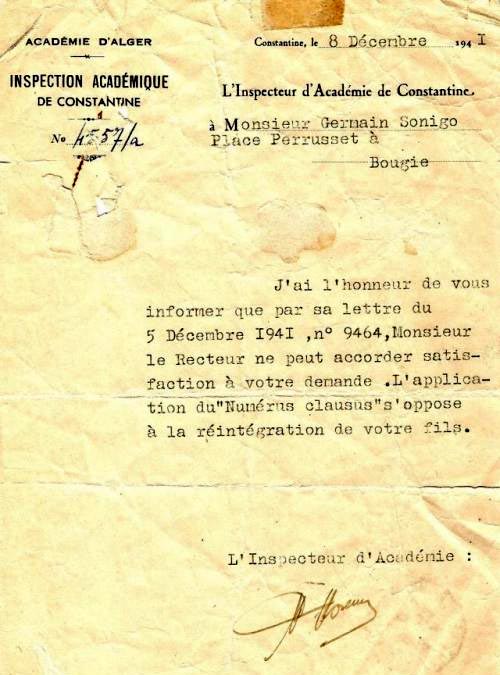

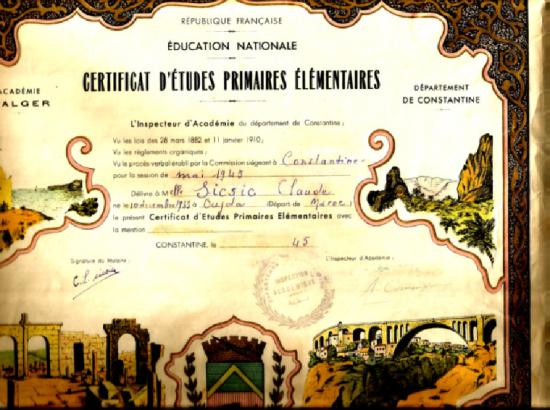

Lettre de l'Inspection Académique de Constantine

refusant la réintegration de Jean Sonigo,

beau-frère de l'auteur, au titre du numérus clausus

A Constantine.1941. « L’école juive »

A Constantine, la ville aux 10 synagogues, J’ai oublié que j’étais juive parce que presque tout le monde l’était autour de nous, dans notre quartier et même à l’école. J’ai le vague souvenir d’avoir fréquenté, de façon éphémère, une « école juive », peut-être le cours mis en place dans une grande villa située dans le quartier excentré du plateau du Mansourah offerte par Mr E. Tenoudji.

Le 19. 12. 1940, 465 professeurs et instituteurs juifs avaient été révoqués. Des professeurs éminents comme Robert Brunschvicg ou André Lévi valensi ont dû abandonner leurs fonctions à l’Université d’Alger.

Le tour des élèves allait suivre en Algérie.

Fin 1941-42, 70 écoles juives primaires et 6 secondaires réparties sur l’ensemble du territoire algérien fonctionnaient difficilement. Et contrairement au Maroc, le réseau de l’Alliance israélite Universelle n’existait pas. Classes ou petits cours improvisés la première année, mieux organisés la deuxième année dans des locaux privés, appartements, villas où les cours étaient dispensés par des maîtres en blouse grise, étudiants volontaires, souvent bénévoles, juifs chassés de leurs emplois, interdits d’enseignement. Ces malheureux faisaient de leur mieux avec des classes ou petits groupes le plus souvent mixtes, des horaires très abrégés, aménagés pour accueillir tous les enfants et des écoliers de milieu, d’âge et de niveau si disparates. Max M. raconte que, ne sachant plus comment occuper ses élèves, tous garçons, le maître les a emmenés, un jour, visiter une usine de tabac. Tous les élèves juifs n’ont pas eu la chance de suivre les leçons de français que Camus a données à Oran, à la demande de son ami le philosophe André Bénichou qui avait ouvert une école privée baptisée Cours Descartes. A la même époque Camus écrivait La Peste, métaphore aussi de la peste brune.

De ce passé englouti, surnage un instantané. Josiane et moi, assises côte à côte, dans une grande pièce pleine d’enfants, un jour de rentrée dans une « école juive »à Constantine et moi lui chuchotant : « tu as un mouchoir dans ta poche, mouche toi, sinon on va encore nous renvoyer ». Ce motif, en tout cas n’aurait pas été moins absurde.

Scolarité en pointillé qui ne semble pas m’avoir été d’un grand profit. Je m’installais au fond de la classe pour être tranquille. J’avais pris l’habitude de ne rien faire.

C’est seulement le 22 Octobre 1943, presque un an après le débarquement des Américains en Afrique du Nord, après des tergiversations sans fin des autorités que le décret Crémieux a été rétabli. Redevenus Français, nous avons pu réintégrer l’Ecole Publique après deux ans de vacance.

ORAN : le débarquement des Américains en A.F.N. Novembre 1942.

Nom de code : « Opération Torch » : Flambeau de la liberté

L’opération« Torch » ce flambeau de la liberté nous a sauvés.

Josiane et moi sommes revenues de Constantine à Oran au cours de l’année 1941-42. Mes parents avaient quitté la chambre d’hôtel où notre famille avait échoué à Oran, et loué un appartement où le piano et les livres avaient retrouvé une place. Du long balcon, en étage, qui donnait sur la rue d’Arzew, belle artère d’Oran, nous avons assisté au défilé des Américains après 3 jours de combats acharnés, de bombardements et le débarquement dans le port.« L’opération Torch »engageait 107.000 hommes sur 200 bâtiments de guerre et 110 navires de transport.

Elle se divisait en 3 groupes ayant pour mission d’établir 9 têtes de pont sur près de 1500 km de la côte du Maroc et de l’Algérie. (Pas de Tunisie : les troupes nazies et fascistes italiennes étaient à la porte, Pétain la leur ouvrira dès le 9 Novembre).

Maroc à l’ouest.

Oran au centre. Celui qui nous concernait directement.

Alger à l’est.

A ALGER, le débarquement du 8 Novembre 1942 avait été soigneusement préparé dans une villa près de Cherchell, par une poignée de résistants dont José Aboulker, alors étudiant en médecine de 22 ans, sous les ordres du général Mark Clarck débarqué clandestinement d’un sous-marin de l’U.S. Navy.

Le signal de l’action fut donné sur la fréquence de la radio de Londres : «Allo Robert ! Franklin arrive ! »

Robert Murphy était le consul des Etats Unis à Alger et Franklin Roosevelt, bien entendu le Président des Etats Unis.

Grâce aux résistants, il n’y eut, à Alger même, aucune opposition armée contre les troupes américaines. Les dirigeants du régime de Vichy comme le gouverneur général Chatel furent neutralisés. En moins de 15 heures la capitale militaire de l’Algérie tomba aux mains des Alliés. Ce succès fut le résultat de l’action conjointe des forces américaines et anglaises et de 400 résistants français qui se sont emparé avec de faux ordres de mission, par ruse, avant le débarquement, des points stratégiques.

Parmi les résistants les pertes ont été minimes mais tragiques et leurs circonstances misérables. Bd Baudin, devant le Commissariat Central, un Colonel a tiré à bout portant, du fond de sa voiture, sur le Capitaine Alfred Pillafort, un glorieux baroudeur, qui lui avait simplement fait signe de s’arrêter, en levant sa badine. Blessé au foie, le Capitaine Pillafort (37 ans) mourra à la clinique Solal, 4 jours plus tard. Et à la Grande Poste, le Lieutenant Jean Dreyfus diplômé d’H.E.C.28 ans (dont le frère cadet, Roger, engagé dans les forces françaises Libres, en 1940, avait déjà été tué en Février 1942 au Tchad) n’était même pas armé quand un adjudant l’a abattu d’une balle dans le dos. Deux héros lâchement assassinés ! Je leur rends hommage !

Capitaine A. Pillafort

|

Lieutenant J. Dreyfus

|

Mais, autour d’Alger, les pertes alliées ont été lourdes : accrochages avec les troupes vichystes tout le long de la baie, à Sidi Ferruch et aux approches de la ville, noyades au long de la falaise de Cap Matifou, un destroyer en feu, un autre et un gros commando coincé sur les quais sous les tirs de l’Amirauté.

Le pire cependant s’est passé au Maroc et à Oran où la tuerie n’a cessé que le Mardi 10 Novembre vers le soir. Des milliers de morts de part et d’autre. A Casablanca, dans le port, devenu un cimetière marin, la totalité de la flotte française fut détruite.

A ORAN, où nous vivions, la résistance a échoué et l’armée vichyste a engagé et poursuivi des batailles meurtrières le 8, le 9, et le 10 novembre contre les Alliés. Le 8 novembre 1942, la ville d’Oran ne fut pas prise de l’intérieur comme prévu. La résistance fut paralysée. Les résistants, 1500 environ, étaient en contact avec un chef militaire, le général Tostain, mais son supérieur hiérarchique informé le fit mettre aux arrêts. A leur arrivée, les Américains durent se battre contre les troupes de Boisseau et sur mer contre des batteries côtières dirigées contre eux. Les G.I. furent âprement combattus par l’armée française renforcée par les milices pétainistes des S.O.L. de Darnand (Service d’Ordre Légionnaire) fascistes.

De jeunes soldats américains furent tués et enterrés au cimetière de Del Monte spécialement créé. Dans le port d’Oran 17 navires français ont été coulés.

Ce débarquement fit dans l’ensemble de l’A.F.N. environ 4000 morts et blessés, pertes cumulées des Alliés et des troupes françaises.

Mais pour nous, enfants, inconscients de la tragédie qui se déroulait et des enjeux, le débarquement américain à Oran fut surtout un grand événement ludique.

Les forces du centre, celles d’Oran, qui nous concernaient, dont l’effectif était de 39.000 américains, sous les ordres du général de division le Major Général Lloyd Fredendall, avaient été réparties en trois zones : zone X à l’ouest, zone Y face à la ville, et zone Z à l’est.

Pendant trois jours, la sirène d’alerte stridente, les canonnades et les explosions furent incessantes, mais je ne me souviens pas avoir eu peur. Nous ignorions le danger. Dans notre candeur, il nous semblait que la bataille se jouait ailleurs, très loin au port, au large d’Oran. Nous ne nous sentions ni visés ni directement concernés. C’était l’affaire des soldats et les adultes nous rassuraient. Pourtant de cette zone Y face à la ville pouvaient pleuvoir des projectiles sur les façades d’immeubles. Et rue d’Arzew, près de chez nous, nous avons vu un immeuble endommagé.

Les hommes de la « défense passive », avec leurs sifflets rageurs patrouillaient et veillaient au strict camouflage des fenêtres. Toutes lumières éteintes, pendant les alertes nocturnes, à tâtons, nous nous préparions à descendre aux abris.

Une nuit, ma mère, affolée par la violence de la canonnade et des explosions qui ébranlaient nos murs, s’est précipitée dans la chambre que je partageais avec Josiane, a heurté, dans l’obscurité, un battant de fenêtre et a gardé, pendant plusieurs jours, une énorme bosse jaune violacée au front.

Après quelques tentatives pour nous réfugier à la cave qui décidément sentait trop mauvais, nous nous sommes réfugiés, avec nos voisins, au rez- de- chaussée, sous l’escalier, avec coussins et couvertures, en attendant la sirène qui hurlait la fin de l’alerte.

Josiane et moi étions soulagées que les adultes aient renoncé à la cave. Un horrible fait divers récent dont à Oran circulait la rumeur- les oreilles des enfants captent tout- nous avait vivement impressionnées. Une demoiselle T. avait tué sa sœur en lui lançant un fer à repasser à la tête puis dissimulé le cadavre à la cave. L’odeur avait donné l’alerte. Les caves sombres, humides et malodorantes restaient associées dans notre imagination à ce crime. Peut-être même, qui sait ?, des fantômes, lémures malheureux ou vengeurs, rôdaient-ils par ici, avec les rats.

Nous nous sommes aussi réfugiés chez une voisine, Mme Ch., parce que son appartement, sur la cour intérieure, loin de la façade de l’immeuble exposée aux « dégâts collatéraux » éventuels de la zone Y du port, nous paraissait, avec ses murs porteurs, pouvoir résister à tous les cataclysmes. Ma sœur Josiane a gardé un vif souvenir d’une brochette de petits voisins alignés, assis sur un canapé, à qui les adultes racontaient des histoires pour dissiper leur peur du « noir » imposé par le « blackout ». Nous chantions aussi, à tue-tête, dans la nuit, pour couvrir le vacarme des armes.

Elles ne se sont tues que le 11 Novembre 1942. A 2 h.30 du matin, le général Noguès avait ordonné la cessation des hostilités au Maroc et en Oranie conformément aux instructions transmises d’Alger. C’est dans ces deux secteurs qu’avaient eu lieu les combats les plus meurtriers.

Pétain, prévenu dès le 8 Novembre, avait ordonné de rejeter les Alliés. Pétain, ses ministres, son armée ont tiré sur les Alliés le 8, accueilli les Allemands en Tunisie le 9, et, sans tirer un coup de feu, les ont laissés envahir, en Métropole, la zone Sud non occupée, dite «zone libre ». Finalement, c’est avec l’Amiral Darlan, présent à Alger, appelé au chevet de son fils, atteint de poliomyélite, que le Commandant en chef américain a négocié un armistice général. Et le général Noguès, nommé par Pétain son seul représentant en A.F.N. a rallié Darlan.

Défilé des Américains à Oran.

Et c’est ainsi que du balcon du 21 rue d’Arzew, à Oran, nous avons vu défiler les Américains. Nous avions assisté, auparavant, dans cette même rue, à d’autres défilés et manifestations en l’honneur de je ne sais qui, au milieu d’une foule enthousiaste qui s’époumonait en agitant de petits drapeaux tricolores et en chantant : « Maréchal, nous voilà ! ».

Je me souviens juste, un lendemain de liesse populaire, de la rue d’Arzew jonchée de confettis et de petites cocardes bleu- blanc- rouge.

« La Révolution Nationale » de Vichy avait connu à Oran bien des « matins qui chantent ».

Maintenant, à leur tour, les Américains, dans la poussière, la fumée, dans un roulement infernal de véhicules occupèrent le pavé d’Oran avec leurs chars, leurs « G.M.C. », leurs jeeps, leurs treillis, leurs casques, leurs rangers et leur peau tannée par la traversée de tant de mers et des « Colonnes d’Hercule ».

Les patrouilles au brassard M.P. la Military Police investirent les rues, des colosses de 1m90 au moins, armés de matraques, chargés de faire respecter les interdictions « Off limit » qui fleurissaient à l’entrée de certaines rues ou bars. Le vin d’Algérie à 14° était mal supporté par les G.I. !

A Oran, les Anglais furent privés de débarquement à cause de la terrible tragédie de Mers El Kébir, le 3 juillet 1940,11 jours après l’armistice.

En mâchant nonchalamment leur chewing-gum à la cannelle, les G.I. américains lançaient de joyeux « hello » fraternels et des friandises aux badauds massés sur les trottoirs. Ma mère nous interdit d’y toucher. Des bruits couraient sur les diaboliques projets criminels d’empoisonneurs. Certes les Alliés n’avaient pas que des amis parmi les Oranais qui, outre Ste Jeanne D’Arc dont la statue devant la grande cathédrale était l’objet d’un culte, n’ont jamais pardonné aux Anglais l’horrible carnage du 3 juillet 1940, la flotte détruite et les 1300 marins et officiers français tués par les Anglais dans le port de Mers-El –Kébir, après l’armistice de la France avec l’Allemagne. Les témoins, les bénévoles (dont le père de mon amie de pension J. P.) chargés de recueillir les corps racontent l’horreur, la mer rougie, l’effroyable apocalypse !

Certes les rancunes étaient justifiées et tenaces, mais de là à instiller de la strychnine dans les bonbons, comme acte de vengeance ou de résistance pour déconsidérer les Alliés !

En observant de notre balcon du 2ème étage, ces tout jeunes soldats américains casqués, le visage rouge, brûlé de soleil : « Eh oui ! Me suis-je dit, ce sont des Peaux Rouges ! » Mais j’ai gardé cette réflexion pour moi.

J’allais fréquemment au cinéma avec notre voisine, ouvreuse au Régent et je ne triais pas trop les images des westerns !

Les Americains à Oran. (1): « welcome to you! »

Welcome to you! A hurlé Jacques de son balcon Place Pérusset à Bougie dans le silence figé ou hostile de ses voisins, quand, arrivés au son de leurs cornemuses, le Mercredi 11 Novembre, 18 Ecossais en 2 rangées avec leurs kilts et leurs chaussettes à pompons s’arrêtèrent sous ses fenêtres. Certains ont souri. Ils venaient, avec leur chef, négocier l’arrêt des hostilités avec le commandant de la Place de Bougie, Thery. Le matin, Jacques et son père, avaient découvert, de leur balcon, émerveillés comme des enfants devant le miracle d’une cheminée de Noel, une quarantaine de navires de toutes les tailles qui couvraient la baie de Bougie.

Le Dimanche 8 Novembre vers 20 heures, des miliciens qui connaissaient pourtant son père depuis l’enfance, étaient venus, sans ordre de mission, confisquer à sa famille leur poste de radio, « les juifs n’avaient plus le droit d’écouter la radio ! » une vexation de plus !

Par contre Jacques (19 ans) et son père (39ans) ont, un peu plus tard, avec une grande joie, répondu à la demande du Lieutenant Loti, un résistant, de servir avec leur auto de chauffeurs et de guides aux officiers alliés. Et c’est ainsi que jacques qui avait retenu un peu de l’anglais appris au Lycée devint « interpreter during the war ». (A prononcer avec l’accent bônois !) Jusqu’à sa mobilisation le 5 Mars 1943. Puis ce fut la campagne d’Italie, le débarquement en Provence et le détachement précurseur en Allemagne jusqu’à Sigmaringen.

Quel bouleversement dans nos vies que ce débarquement !

A Oran, mes parents abandonnèrent la boutique, 4 rue du Citoyen Bézy. Mon père fut remobilisé et, comme «indigène israélite », envoyé, avec interdiction de porter des armes, sous bonne garde de la Légion étrangère, dans un camp du Sud ramasser de l’alfa ou trier des munitions probablement, dernière humiliation avant le rétablissement du décret Crémieux et des droits des juifs d’Algérie comme citoyens français, presque un an plus tard.

Ma mère passa un concours et travailla aux écritures dans des bureaux de l’armée désertés par les hommes envoyés sur le front tunisien.

Avec les Américains, nous avons retrouvé du savon et même des savonnettes parfumées, découvert le chewing gum, les œufs et le lait en poudre, le corned beef, le beurre de cacahuète, les bonbons irisés comme des billes agate et le beurre salé dans de grosses boîtes métalliques.

J’aime le beurre par-dessus tout, mais entre le beurre des Arabes qui flottait dans l’eau de cuvettes émaillées, un peu rance, et ce beurre salé des Américains en grosses boîtes cylindriques, au goût ferrugineux, je sentais bien que la guerre n’était pas finie !

Par contre, le pain de mie blanc et moelleux comme des brioches des Américains, gratuit et obtenu sans ticket de rationnement, a redonné à Josiane le goût de manger.

Les « Liberty’s ships » transportaient aussi des pièges à rats, des moustiquaires et de la D.D.T. Guerre ouverte contre les nuisibles, anophèles femelles, punaises, puces, cafards, poux ! Le paludisme et les épidémies de typhus faisaient de terribles ravages, sans parler de la tuberculose, de la poliomyélite et des autres fléaux. La pénicilline découverte en 1929 en laboratoire n’était pas encore exploitée.

Nous étions partout infestés. Aussi tous les matins, notre literie entièrement « mise à l’air », nous débusquions les punaises hémophages qui colonisaient tous les recoins de nos lits en bois verni et nos matelas et sommiers à ressorts métalliques pour nous vampiriser à leur aise, la nuit, avec les moustiques. Nous répugnions à écraser les punaises à cause de l’odeur. On promenait une flamme sur les parties métalliques pour en finir avec elles. Ma mère se chargeait du saupoudrage jaune. Mais l’issue de la bataille était toujours incertaine et le combat à recommencer ! Les puces et poux capturés d’un geste vif entre le pouce et l’index étaient noyés dans un verre.

Apollinaire en fait un matériau poétique dans Alcools : L’émigrant de Landor Road v. 45 et suiv. : « Mais pour noyer changées en poux

Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent. . » Le D.D.T. : dichlorodiphényl-trichlorétane, insecticide puissant, fut d’un grand secours avant qu’on en découvre plus tard la nocivité pour l’homme aussi et qu’on le retire du marché.

Les Américains à Oran(2) : Les trafics.

« Au quartier Juif » : deux adolescents.

Deux témoignages : Maurice B., mari d’Huguette S., né le 21-12-1929 : « J’étais un voyou des rues »

Henri S., frère d’Huguette, né le 5-10-1928 : « Moi j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça. »

I. Maurice : « J’étais un voyou des rues »

Avec l’arrivée des Américains à Oran, se développa toute une économie parallèle de petits et gros trafics, sans parler des magouilles et du marché noir déjà existants. Le quartier juif, replié sur sa misère, rejeté, abandonné des services de nettoiement, déversa une nuée de gamins chassés de l’Ecole Publique en 1941, désœuvrés, livrés à eux-mêmes qui aussitôt se mirent à baragouiner suffisamment de « slang » pour se livrer à toutes sortes d’activités.

Les guides : La bande d’une dizaine de copains de Maurice, 13 – 14 ans, composée de Juifs et de 2 Arabes, servit de guide aux Américains pour des repérages et hissés sur des tanks par 2 ou 3, les gamins devenus « indicateurs », contribuaient à débusquer les miliciens pétainistes planqués, armés. Ils grandissaient dans les rues d’Oran et en connaissaient tout : l’enchevêtrement des venelles et terrasses, les impasses, les passages pour initiés, les doubles issues. Ils pointaient leur doigt : « This way ! This way ! ».

Un jour, d’un tank, des soldats américains tirèrent vers les étages supérieurs de« l’immeuble S..» (La pharmacie S.. se trouvait au rez de chaussée) un obus qui le traversa de part en part. Au coup de canon, les gamins, pris de panique, sautèrent du tank et décampèrent. Les prisonniers, mains au-dessus de la tête, furent emmenés « rampe Valès », vers le port.

Le troc : Le troc avec les Américains devint une activité rentable. Contre des bouteilles de vin, les gamins obtenaient des piles et toute sorte de marchandises qu’ils revendaient rue de la Révolution, rue de tous les commerces. Il arriva aussi que postés devant un immeuble à double issue, rue de l’Aqueduc, en quête d’un coup à faire, ils voient arriver des Américains éméchés : « You want wine ? One dollar ! ». Les pigeons paient, les garnements pénètrent dans l’immeuble, disparaissent par la seconde issue et se partagent le butin.La rue de l’Aqueduc était en contrebas de la rue d’Ulm et on passait d’une rue à l’autre par les maisons qui communiquaient entre elles.

Le mess : Maurice allait rôder boulevard Gallieni où se trouvait le « mess » d’une base américaine, aménagé dans un ancien garage, avec, à l’arrière, un champ dit « Chez Haldin ». Le « Petit Vichy », magnifique jardin public où nous passions des après-midi avec notre mère, Josiane et moi, n’était pas loin.

Maurice aidait à charger sur un Dodge tous les reliefs des repas et superflus dont les Américains repus se débarrassaient et au lieu de les déverser dans des déchetteries sauvages improvisées, il les vendait à un éleveur de cochons à Eckmühl. Parfois, il emportait des boites métalliques énormes de lait en poudre dont il faisait profiter son immeuble.

[A cet instant du récit, Huguette intervient : « Dommage que tu ne connaissais pas mon père à cette époque, avec le lait rationné et tous les petits dans la maison ! »]

La cordonnerie : A 5h du matin, Maurice se présentait Place d’Armes, la « Place aux Lions » qui jouxtait le « quartier Juif » : rue de Wagram, d’Austerlitz et de la Révolution, où les Américains embarquaient des travailleurs pour une usine installée avec des baraquements dans la forêt de Sidi Chami, une cordonnerie géante qui employait 200 ouvriers au moins.

Tri de chaussures, ressemelage, raccommodage et en bout de chaine 6 ou 7 gamins qui présentaient pour finition, les godasses à des rouleaux de brosses mécaniques préalablement enduites de cire d’abeille en blocs. A la sortie, fouille en règle, examen des pieds car certains n’auraient pas hésité à échanger leurs sandales. Aussi il ne restait que les lacets à chaparder, ce dont les garnements ne se privaient pas. Ils en attachaient autour de leur taille, puis il les revendait.

Ils ajoutaient ainsi quelques sous à ceux qu’ils avaient légitimement gagnés. Ils mangeaient à leur faim et la morale était à peine égratignée. .

Jusqu’au jour où Maurice, las de marcher pieds nus en tenant à la main ses sandales fatiguées pour les épargner, quitta son travail avec, aux pieds, des chaussures qu’il venait de briquer.

L’officier contrôleur s’en avise, l’envoie à la caisse chercher ses sous et le met « out for ever », dehors définitivement de la cordonnerie américaine. Il eut l’élégance, toutefois de lui abandonner les chaussures.

Les chapardages : Maurice raconte aussi tous les chapardages auxquels il se livrait avec ses petits copains, dans ces années de guerre et de privations. La faim, le dénuement, le désœuvrement mais aussi le goût du jeu à risque, de la provocation, le plaisir de transgresser les interdits, de s’inventer des règles sont de puissants moteurs pour développer chez les jeunes l’inventivité, l’ingéniosité, la débrouillardise. Les gamins rôdaient sur les quais du port d’Oran en quête de chargements accessibles. A défaut de proie, ils se baignaient dans l’eau douce de source toujours renouvelée des abreuvoirs destinés aux bêtes de somme, ânes et mulets, qui remontaient, lourdement chargés, les escaliers qui menaient au port. Le plaisir était d’autant plus vif que les plages à Oran étaient difficiles d’accès et l’eau du robinet saumâtre jusqu’en 1952 et rare. Avec des « cutters » improvisés à partir de morceaux de cerclages métalliques, patiemment affûtés sur le bord des trottoirs, ils entaillaient les sacs de jute et recueillaient dans des chapeaux, les dattes et les figues sèches qui se déversaient par la déchirure.

Juchés à califourchon sur les épaules d’un copain, ils suivaient le malheureux porteur marocain qui, ployant sous l’énorme charge de paquets de galettes de Pâque qu’il livrait, montait, courbé, péniblement en ahanant, la côte de la rue de Wagram et, au moment opportun, ils happaient des paquets qu’ils distribuaient ensuite autour d’eux.

Ici, Henri intervient : « moi, j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça ! »

L’épicier : Avec des crochets de fil de fer tressé, les gamins piquaient des olives et des variantes dans les jarres de l’épicier soupçonneux qui se plantait devant sa boutique, armé de sa louche perforée, dès qu’il les voyait approcher. C’est de cette même louche qu’il tapait sur les doigts des enfants qui plongeaient leurs mains dans ses tonneaux de saumure.

Les pastèques : Un marchand de légumes eut la malencontreuse idée de planquer un chargement de pastèques sur une terrasse, au 3eme étage, avant de les présenter au chaland, dans sa boutique. D’un balcon mitoyen, après escalade et acrobaties entre deux gros câbles électriques, avec le fils du commerçant, Simon B., complice de la bande, ils s’approvisionnaient en pastèques qu’ils consommaient aussitôt, sur place, en balançant les peaux par-dessus bord. C’est ainsi que le « père légumier », alerté par les pelures qui jonchaient la rue au petit matin, comprit le pillage et mit un terme aux agapes.

Maurice passait parfois la nuit dans le four de la boulangerie Ben A. qui appartenait au père d’un copain. Il assistait à la fabrication des fougasses, dormait sur des planches à même le sol et se régalait le matin des fournées chaudes et parfumées. « Mais, dit-il, je n’ai jamais fumé ni bu ! ».

II. Henri : « Moi, j’étais scout, je faisais pas des choses comme ça ! »

Henri, mon cousin, qui vivait aussi dans ce quartier juif déshérité, au 22 rue de Wagram, exclu de l’Ecole Publique par les lois raciales de Vichy, aidait parfois mon père dans sa boutique ou accompagnait le sien, en car, chargé de valises dans ses tournées de colportage.

Trois victimes du « statut des juifs » un écolier : Henri et deux fonctionnaires des PTT : mon père Marcel S. et le père d’Henri : Gaston S.

Aux Américains, Henri se mit à vendre… des chapelets, de très fins chapelets si bien casés dans de petits dés métalliques qu’aucun croyant ne pouvait y résister.

Pour leurs « girls friends » restées au pays, il proposait de petites pochettes en soie rouges et noires imprimées de lèvres et d’yeux, faciles à glisser dans des enveloppes pour l’Amérique : « for the eyes and the lips » disait-il.

Il était accompagné dans ses démarchages par un de ses cousins du côté paternel : Roger, si petit et fluet qu’on le surnommait « Moustique ».

Henri changeait de trottoir quand il apercevait Maurice, tant il en avait peur : « Il avait l’air méchant, agressif, querelleur. C’était un bagarreur ! » Dit-il encore aujourd’hui, plus de 65 ans après, de celui qui est devenu le mari de sa sœur Huguette en 1954. Et en sa présence !

Henri, plutôt petit et menu, était un placide « éclaireur » qui patiemment chez lui sculptait son bâton de scout ou brodait avec minutie les fanions de son équipe d’éclaireurs juifs, au milieu des criailleries et du désordre de ses demi- frères et sœurs du 3ème lit de son père, 2 fois veuf.

C’est d’ailleurs dans son uniforme de scout, avec son sac à dos pour tout bagage qu’en 1948, il quitta Oran pour la France, passager clandestin sur un navire de guerre aux énormes cheminées : « le Georges Leygues », un croiseur qui transportait un camp scout pour un jamboree en France.

Henri s’est glissé sans titre de transport et sans argent au milieu de ses camarades E.I. qui pendant la journée et la nuit que durait la traversée pour Marseille, l’ont caché, nourri d’œufs durs et soutenu. Personne ne l’attendait en France. Il allait, seul, tenter sa chance à Paris, prêt à travailler dur pour réussir. Ce qu’il fit.

Le Georges Leygues

III. La trahison de « Zouzou »

Mais, pour Maurice, les événements prirent une tournure tragique quand son père, qui se livrait à des trafics moins anodins avec les Américains, se trouva impliqué dans une sombre affaire et finit en prison pour plusieurs années, en laissant femme et enfants, 4, dans une extrême précarité.

Maurice se souvient lui avoir apporté ses repas de midi, en alternance avec sa mère, à la prison du « Village Nègre ». Vers 1943, en cheville avec des soldats américains véreux le père fut complice d’un vol d’un camion GMC rempli de chemises de l’armée qu’il acheta pour les revendre.

Il en assura le recel dans une écurie située rue de l’Aqueduc, louche endroit, quartier de bordels qui se prêtait bien à des trafics scabreux. Mais « Zouzou » un épicier fromager, très connu dans le quartier juif, qui voulait sa part du gâteau, exigea une association et furieux d’avoir été évincé, s’adressa aux gendarmes.

Sur dénonciation de « Zouzou » donc, les gendarmes débarquèrent inopinément dans l’écurie et embarquèrent le tout.