Â

V

L'entr�e. - Les cours. - Le pavillon du g�n�ral. - Logement des g�n�raux inspecteurs. - Les sculptures. - Les portes. - Les serrures du harem. - Le kiosque du bey. - Une d�dicace. - L'ancien ameublement. - La chambre du cafetier. - L'�clairage des galeries. - Logements des femmes du harem et des servantes, aujourd'hui salle des Conf�rences.

Â

Passant de l'ensemble aux d�tails, nous

allons maintenant parcourir l'�difice et essayer de d�crire tout ce qui

m�rite d'�tre signal�, sans omettre de raconter les sc�nes trop dramatiques

dont chaque partie que nous visiterons aura �t� le th��tre ; on verra

que ce palais est peupl� de souvenirs d'une �poque relativement toute

r�cente, mais qui n'en sont pas moins caract�ristiques.

Aux renseignements que j'ai pris moi-m�me sur place, en interrogeant des

personnes initi�es aux myst�res du harem d'El hadj Ahmed, je joindrai

plusieurs anecdotes que j'ai trouv�es dans une ancienne notice du docteur

Baudens, m�decin en chef de l'arm�e exp�ditionnaire en 1837, et aussi

dans divers articles de M. F�lix Mornand, qui les tenait lui-m�me d'A�cha,

favorite du bey.

Les d�molitions ex�cut�es depuis une vingtaine d'ann�es pour l'agrandissement

de la place ont fait perdre au palais une grande partie de ses d�pendances.

Au moment de notre arriv�e � Constantine, plusieurs corps de logis masquaient

presque enti�rement la fa�ade actuelle et att�nuaient un peu sa lourdeur

et la froideur de son aspect.

La porte d'entr�e principale du Derb se trouvait alors, ainsi que je l'ai

d�j� dit, � hauteur de l'escalier qui aboutit actuellement de la place

� l'�glise. Apr�s avoir franchi cette porte, on p�n�trait dans une ruelle

mal pav�e et encadr�e par plusieurs maisons de m�diocre tenue servant

au logement des mameluks pr�pos�s � la garde du bey, des n�gres ses esclaves

et d'une foule d'autres serviteurs des deux sexes, dont le ka�d Briba,

sorte d'huissier ou de majordome, avait la haute surveillance.

On ne doit pas oublier que la vie des beys �tait troubl�e par des alarmes

perp�tuelles. Ils n'avaient de valeur politique et de s�curit� personnelle

qu'autant qu'ils �taient entour�s d'un personnel de gardes et de serviteurs

suffisamment nombreux pour les rendre redoutables.

Un couloir � droite conduisait � la Mahakma, salle d'audience o�

le bey recevait les dignitaires et les plaignants.

A gauche, la ruelle tournait � angle droit et aboutissait � Dar ou-men-Noun,

dans laquelle habitaient la m�re et les quatre femmes l�gitimes du bey.

En face du point o� les deux passages dont je viens de parler se bifurquaient,

existait la porte qui encore aujourd'hui donne acc�s au palais. C'�tait

l'entr�e du harem. Cette porte n'a rien de monumental; elle est encadr�e

d'un chambranle et d'une corniche cintr�e en marbre, que surmonte un fronton

� �cusson dans le genre italien, sans nulle inscription. Elle donne entr�e

dans un vestibule qui lui-m�me a deux portes � peu pr�s parall�les, ouvrant

dans les cours int�rieures.

La premi�re cour dans laquelle on entre apr�s avoir travers� ce vestibule

se lie de trois c�t�s diff�rents aux autres cours, par la suppression,

dans la longueur des lignes communes, des murs de s�paration qui sont

remplac�s par des colonnades. D'un point de vue central et par les �chapp�es,

qui sont m�nag�es d'une cour � l'autre, l'Åil peut, suivant diff�rentes

directions, rencontrer dans un m�me plan trois ou quatre colonnades de

file.

Les trois cours principales portent aujourd'hui des noms qui indiquent

leur destination : cour du logement des g�n�raux commandant la province,

cour des bureaux de l'�tat-major, et cour de la direction du g�nie.

Ces diff�rentes d�signations peuvent servir � qui veut se diriger au milieu

de ce d�dale de constructions et de cette for�t de colonnades.

Le pavillon du g�n�ral se pr�sente le premier.

A

gauche on voit d'abord le logement dit des g�n�raux inspecteurs.. Il a

trois entr�es sur les galeries.

A

gauche on voit d'abord le logement dit des g�n�raux inspecteurs.. Il a

trois entr�es sur les galeries.

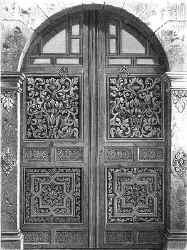

Ses portes, couvertes de sculptures dans le go�t oriental, m�ritent l'attention.

On trouve l�, comme dans beaucoup d'autres parties du palais, des �chantillons

curieux de la menuiserie et de la sculpture indig�nes. On y remarque des

panneaux en vieux ch�ne ou en c�dre, ajust�s avec art les uns aux autres

et relev�s par des arabesques assez bien fouill�es , s'enchev�trant avec

beaucoup de go�t et offrant des motifs d'ornement que nos artistes ne

d�daigneraient point. Ce sont autant de travaux de patience qui on d�

�tre pay�s tr�s cher par les propri�taires auxquels le bey les avait pris.

D'autres portes sont form�es par une s�rie de petite plaques carr�es,

toujours en ch�ne ou en c�dre contenant des rosaces �l�gantes ou des losange

alternativement dispos�s en �chiquier. Des baguettes en relief couvertes

de vives couleurs vert, rouge ou jaune, circonscrivent les sculptures

et les rehaussent �core. Quelques portes sont orn�es de moulures peintes

jadis vert et or d'un tr�s bel effet. Le chambranles, en rapport avec

le reste, forment un encadrement ogival et festonn� tr�s gracieusement

d�coup�. Ces portes sont g�n�ralement � un ou deux battants, fortes et

massives; des verrous en bois, d'un agencement tr�s original, les ferment

int�rieurement. On s'arr�te avec curiosit� devant les serrures des chambres

consacr�es au logement des femmes: on y avait adapt� un timbre tr�s vibrant,

comme une sonnette d'appartement qui r�sonnait � la moindre rotation de

la clef, de mani�re � signaler au satrape l'�tranger t�m�raire qu aurait

tent� de p�n�trer dans le gyn�c�e.

Chaque soir les logements des femmes �taient cadenass�s et verrouill�s

avec soin; � partir de ce moment tout devait �tre immobile et silencieux

dans le palais, n�anmoins, pour plus de s�ret�, on l�chait une demi-douzaine

d'�normes dogues qui, toute la nuit, vaguaient dans les galeries et les

jardins.

Le pavillon dit des g�n�raux inspecteurs prend jour par des fen�tres garnies

de forts treillages en fer.

C'�tait le logement de Fetouma, jeune esclave noire favorite du bey.

Khedidja, fille du ka�d des Harakta, l'une des premi�res femmes l�gitimes

d'El hadj Ahmed, outr�e de l'abandon dans lequel celui-ci la laissait,

lui reprocha un jour, dans un acc�s de jalousie, d'�tre l'�poux d'une

n�gresse. A ces mots, le bey furieux se pr�cipita sur Khedidja et lui

porta dans le bas-ventre un coup de pied dont elle mourut, apr�s avoir

langui quelque temps dans l'�tat le plus mis�rable.

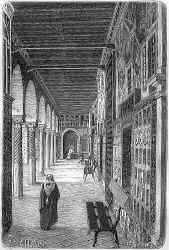

En face de nous, s'ouvre maintenant la galerie � triple rang�e de colonnes

qui s'�tend devant le kiosque du bey, actuellement cabinet de travail

du g�n�ral.

Une balustrade en bois peint tr�s artistement d�coup�e la ferme du c�t�

du jardin.

Au point de vue de l'effet pittoresque on peut dire que cette galerie

est tr�s habilement con�ue; non pas qu'elle soit faite avec r�gularit�,

mais elle est fort appr�ci�e en toute saison comme promenoir. Elle offre

� l'air libre un moyen rapide de circulation et de d�gagement. Elle conduit

au logement particulier du g�n�ral et dans les salons destin�s aux r�ceptions

officielles.

Nulle

part les architectes indig�nes n'ont d�ploy� plus d'art et plus de soin

que dans la construction et l'ornementation de ce kiosque, b�timent capital

de l'�difice, et qui �tait le logement de pr�dilection d'El hadj Ahmed.

De magnifiques colonnes en marbre, octogonales jusqu'� un m�tre au-dessus

du sol, puis s'�levant en spirale jusqu'au chapiteau, soutiennent les

trois rang�es d'arcades qui forment trois nefs devant le kiosque. Leurs

chapiteaux offrent sur leurs corbeilles des ornements assez bien fouill�s,

de mani�re � faire valoir les oppositions d'ombre et de lumi�re. Comme

dans tout le reste de l'�difice, aussi bien dans les galeries que dans

les appartements, les plafonds sont en planches enlumin�es de couleurs,

simulant de longues bandes, alternativement rouges, vertes ou jaunes,

qui s'harmonisent tr�s bien avec le style architectural.

Nulle

part les architectes indig�nes n'ont d�ploy� plus d'art et plus de soin

que dans la construction et l'ornementation de ce kiosque, b�timent capital

de l'�difice, et qui �tait le logement de pr�dilection d'El hadj Ahmed.

De magnifiques colonnes en marbre, octogonales jusqu'� un m�tre au-dessus

du sol, puis s'�levant en spirale jusqu'au chapiteau, soutiennent les

trois rang�es d'arcades qui forment trois nefs devant le kiosque. Leurs

chapiteaux offrent sur leurs corbeilles des ornements assez bien fouill�s,

de mani�re � faire valoir les oppositions d'ombre et de lumi�re. Comme

dans tout le reste de l'�difice, aussi bien dans les galeries que dans

les appartements, les plafonds sont en planches enlumin�es de couleurs,

simulant de longues bandes, alternativement rouges, vertes ou jaunes,

qui s'harmonisent tr�s bien avec le style architectural.

Il y avait autrefois une vasque avec jet d'eau � l'entr�e du kiosque,

au milieu de la galerie. Elle donnait trop d'humidit� et on a d� la transporter

dans le jardin des Orangers.

A l'int�rieur le kiosque est une vaste pi�ce coup�e maintenant par des

cloisons qui s�parent le cabinet de travail du g�n�ral de celui de ses

aides de camp; elle prend ,jour presque au niveau du sol par quatre grandes

fen�tres sur chacun de ses grands c�t�s et par deux sur les autres. Ces

ouvertures, garnies de beaucoup de fer � l'ext�rieur, ont, en dedans,

des volets � doubles vantaux dont la surface est plaqu�e de petits miroirs

carr�s d'un effet charmant.

La position centrale et isol�e du kiosque et les douze fen�tres qui le

per�aient � jour comme une lanterne , faisaient de ce point une sorte

d'observatoire d'o� le bey pouvait d'un seul regard voir tout ce qui se

passait dans son harem. Cette disposition rappelle celle de l'int�rieur

de nos grandes prisons , dont toutes les cellules peuvent �tre surveill�es

par un m�me gardien.

Cinq

arcades soutenues par quatre belles colonnes en marbre sont dispos�es

dans le sens de la longueur de la pi�ce. Tous les murs sont couverts de

peintures aux couleurs vives, et les parties pleines entre les fen�tres

garnies de carreaux de porcelaine.

Cinq

arcades soutenues par quatre belles colonnes en marbre sont dispos�es

dans le sens de la longueur de la pi�ce. Tous les murs sont couverts de

peintures aux couleurs vives, et les parties pleines entre les fen�tres

garnies de carreaux de porcelaine.

Le Koubon, ou sorte d'alc�ve, que l'on rencontre dans presque toutes les

grandes chambres du palais, est orn� de colonnettes en marbre tr�s gracieuses.

Dans le compartiment servant de vestibule au cabinet du g�n�ral on voit

une plaque de marbre, orn�e d'une inscription arabe. Le graveur a eu le

soin de couler du plomb dans le creux des lettres et des fioritures, de

mani�re � leur donner une teinte noir�tre, pour les faire ressortir sur

le marbre avec plus de vigueur.

Cette inscription �tait la d�dicace de la mosqu�e voisine du palais, consacr�e

aujourd'hui au culte catholique. En voici la traduction :

"Au nom de Dieu cl�ment et mis�ricordieux ! que la pri�re soit sur

notre seigneur Mahomet !

"Dans les �difices que Dieu a permis d'�lever et dans lesquels son

nom est r�p�t�, on chante ses louanges matin et soir.

"Salles d�cor�es par les prodiges de l'art, �tes-vous des palais

consacr�s au culte, ou bien le paradis de la gr�ce divine, au sein duquel

reposent les justes ?

"Ou bien �tes-vous un temple de bonnes Åuvres, dont l'�clat

est rehauss� par la gloire de son illustre fondateur ?

"C'est un �difice o� sont dress�es les colonnes de la religion, �

l'ombre de l'observance des commandements de Dieu unique.

"Il est pareil au soleil; mais cet astre est destin� � perdre sa

splendeur chaque soir, tandis que lui conserve �ternellement son caract�re

sacr�.

"Sa vaste nef �rig�e par la main de Husse�n s'ouvre riante devant

les humbles d�vots.

"Le fondateur esp�re obtenir sa gr�ce de celui qui laissera tomber

demain sur les p�cheurs le voile de la mis�ricorde.

"O toi sublime Bont� ! � qui ne s'adressent jamais en vain les esp�rances

des mortels, daigne combler ses vÅux dans cette vie et dans l'autre.

"Si tu veux apprendre, � lecteur, la date de la construction, elle

est contenue dans ces mots: "Le Bey du si�cle, Husse�n ben Mohammed,"

qui donnent la date 1143 de l'h�gire (de J. C. 1730)."

La chambre du bey n'avait rien de ce qui,

chez les Europ�ens, constitue le luxe de l'ameublement; on n'y remarquait

aucune superfluit�. C'�tait le confortable arabe dans toute sa simplicit�.

La description de cet int�rieur peut donner une id�e du go�t qui pr�sidait

� l'appropriation des autres appartements du palais.

De grands et moelleux tapis � longs poils couvraient le sol dans tous

les sens. Le bey s'y tenait allong� ou assis � la turque pendant la journ�e;

le soir, des n�gresses lui apportaient des matelas, des couvertures et

des coussins, sur lesquels il dormait. Autour du kiosque, on voyait quelques

glaces et de belles armes suspendues � des �tag�res. Des coffres ou bahuts

� t�te de clous en cuivre, dispos�s le long des murs, contenaient de l'argent,

quelques papiers et des v�tements. On y voyait aussi des me�da ou tables

rondes, � pieds tr�s courts, sur lesquelles on servait le repas du bey

quand, par hasard, il se d�cidait � le prendre dans son harem. D'habitude

il mangeait chez sa m�re, et sa m�fiance de tout ce qui l'entourait �tait

telle qu'il ne touchait qu'� ce qui lui �tait offert par elle ou par son

eunuque Merzoug.

Dans cette chambre, il n'y avait aucune chemin�e ; en hiver, on se bornait

� y d�poser un r�chaud contenant de la braise.

L�, pendant l'�pid�mie de chol�ra qui, en 1835, causa de si grands ravages

� Constantine, El hadj Ahmed re�ut les soins empress�s de sa m�re. En

cette circonstance, El hadja Rekia, veillant nuit et jour sur lui, ne

se borna pas � lui rendre la sant�; elle eut l'habilet� et l'�nergie de

d�jouer un complot tram� en beaux caract�res arabes, pour l'assassiner.

A

quelques pas du kiosque, dans un angle obscur, au fond de la galerie,

existe une petite chambre servant actuellement de poste aux spahis de

garde au palais: l� se tenait, � port�e de la voix, l'eunuque n�gre charg�

d'apporter le caf�, dont le bey faisait en fumant une consommation extraordinaire.

La porte qui ferme ce r�duit est un chef-d'Åuvre de menuiserie; les

panneaux sont eu bois de noyer, sculpt�s avec un art infini, figurant

des rosaces et des feuillages aux courbes gracieuses. Sur un �cusson �galement

en noyer, ajust� � la partie sup�rieure des panneaux, on lit une inscription

grav�e en relief dont voici la traduction: "Au nom de Dieu cl�ment

et mis�ricordieux ! Pour le maure de ce palais, paix et f�licit�; une

vie qui se prolonge tact que roucoulera la colombe, une gloire exempte

d'avanie, et des joies sans fin jusqu'au jour de la r�surrection."

A

quelques pas du kiosque, dans un angle obscur, au fond de la galerie,

existe une petite chambre servant actuellement de poste aux spahis de

garde au palais: l� se tenait, � port�e de la voix, l'eunuque n�gre charg�

d'apporter le caf�, dont le bey faisait en fumant une consommation extraordinaire.

La porte qui ferme ce r�duit est un chef-d'Åuvre de menuiserie; les

panneaux sont eu bois de noyer, sculpt�s avec un art infini, figurant

des rosaces et des feuillages aux courbes gracieuses. Sur un �cusson �galement

en noyer, ajust� � la partie sup�rieure des panneaux, on lit une inscription

grav�e en relief dont voici la traduction: "Au nom de Dieu cl�ment

et mis�ricordieux ! Pour le maure de ce palais, paix et f�licit�; une

vie qui se prolonge tact que roucoulera la colombe, une gloire exempte

d'avanie, et des joies sans fin jusqu'au jour de la r�surrection."

Au-dessous de l'�cusson, on voit la trace d'un ornement de forme semi-ovo�de

qui a �t� enlev� d'un coup de ciseau. Sa surface portait autrefois le

mill�sime 1186, correspondant � l'ann�e chr�tienne 1772, �poque o� Salah

bey fit embellir la maison qu'il poss�dait dans le quartier de Sidi el

Kettani. L'inscription ci-dessus n'est donc point, comme l'ont suppos�

quelques personnes, la d�dicace du palais. El hadj Ahmed ayant enlev�

cette porte de la place qu'elle occupait primitivement, en fit effacer

le mill�sime qui aurait pu indiquer sa provenance.

Une particularit� digne de remarque, c'est qu'on ne trouve dans l'�difice

aucune inscription comm�morative rappelant la date de sa construction.

Le nom de son fondateur El hadj Ahmed bey n'y figure m�me nulle part.

Serait-ce un oubli ? Je crois plut�t que le bey, qui ne jouit que peu

de temps de son Åuvre, n'eut pas le loisir de songer � la consacrer.

Se croyant hors des atteintes de la mauvaise fortune, il �tait loin de

pr�voir que son palais, ses femmes dont il �tait si jaloux, toute sa puissance,

s'�chapperaient bient�t de ses mains pour passer dans les mains abhorr�es

des chr�tiens.

A c�t� de la chambre du cafetier du bey est une porte de communication

avec la cour dite du G�nie.

Repassant pr�s du kiosque, on a devant soi, une grande galerie � double

colonnade. Ici encore l'�clat des couleurs pr�te sa magie aux lignes gracieuses

des constructions. Les murs sur lesquels se d�tachent les ogives et l'�paisseur

m�me des cintres, sont vivement enlumin�s en rouge ou en vert.

De grandes lanternes aux formes bizarres, �galement couvertes de couleurs

tranchantes, sont suspendues entre chaque arceau. Autrefois un certain

nombre de n�gresses �taient charg�es de l'entretien de ces lanternes.

On en voyait alors � peu pr�s � chaque arcade.

Les tribus kabyles fournissaient, l'huile n�cessaire, � ce luxe d'�clairage,

et, pendant que les rues de la ville �taient plong�es dans l'obscurit�

la plus compl�te, le palais resplendissait chaque soir comme en un jour

de f�te.

La premi�re chambre que l'on rencontre dans la galerie est la salle des

Conf�rences ou des Conseils. On a d� la percer de grandes fen�tres et

la garnir d'une porte vitr�e pour lui donner plus de clart�. Elle est

lange plut�t due longue; deux colonnes torses d'une l�g�ret� remarquable

soutiennent les trois arceaux.

Cette chambre �tait destin�e au logement des femmes du harem. .A quelques

pas plus loin, on se trouve devant une grande porte qui donne acc�s dans

une cour o� sont les �curies du g�n�ral. Il y avait l� autrefois plusieurs

chambres habit�es par des n�gresses, servantes du palais.

Au bout de la galerie, on est en face d'un escalier en marbre qui conduit

� l'�tage sup�rieur. Mais, avant de le monter, on a encore � visiter au

rez-de-chauss�e trois autres pi�ces qui s'ouvrent et prennent jour sur

la galerie du rez-de-chauss�e: elles ne donnent lieu, il est vrai, � aucune

observation int�ressante: l'une d'elle �tait grande, mais sans ornementation.

C'�tait encore un logement pour les femmes.

Nous nous arr�terons un moment ici avant, de donner quelques d�tails sur

le harem et sur la vie intime d'El hadj Ahmed, trop fid�le repr�sentant

d'un pays o� r�gnait la force brutale, o� la vie humaine ne comptait pour

rien, o� celui qui �tait investi de l'autorit�, de quelque mani�re due

ce f�t, pouvait impun�ment se livrer � tous, ses caprices, � toutes ses

passions et aux actes de la cruaut� la plus atroce, n'�tant arr�t� par

aucune loi, par aucun sentiment religieux ou moral, ni �videmment par

aucune r�pulsion de sa conscience.

Â