XII

ASSAUT

R�SISTANCE ACHARN�E DES ASSI�G�S

PRISE DE CONSTANTINE

Le dernier acte de ce grand drame allait se jouer ; il y eut, de part

et d'autre, � la tomb�e de la nuit, un instant de recueillement solennel

; puis, chacun se pr�para � bien faire son devoir.

El Hadj Ahmed, qui suivait avec anxi�t� les progr�s de la canonnade, et

n'avait fait aucune communication directe au commandant en chef, lui envoya,

dans la soir�e, un parlementaire, porteur d'une lettre. Il proposait de

conclure la paix, � la condition que le feu cess�t pendant 24 heures,

temps n�cessaire pour r�unir une conf�rence et s'entendre sur tous les

points. Il ajoutait que le messager de la veille �tait en s�curit� � Constantine,

nouvelle preuve que, pendant la nuit, les assi�g�s l'avaient mis au courant

de sa d�marche.

Le g�n�ral Val�e r�pondit aussit�t que l'heure des pourparlers �tait pass�e

et qu'il ne restait aux assi�g�s qu'� ouvrir imm�diatement leurs portes,

s'ils voulaient qu'on leur appliqu�t le traitement promis par le message

de la veille ; mais qu'il n'interromprait pas une minute les op�rations

et que, s'il �tait mis dans la n�cessit� d'entrer par la br�che, ne r�pondait

plus de rien, les propositions ant�rieures �tant nulles et non avenues.

Ici, on ne peut s'emp�cher de se demander si, le g�n�ral Damr�mont �tant

vivant, il n'aurait pas, dans son humanit�, accept�, au moins en partie,

les offres d'un adversaire aux abois, cherchant � att�nuer la victoire

des fran�ais et � enlever � nos soldats la r�compense de leurs efforts

et de leur constance. L'�nergie de Val�e �vita le pi�ge et conserva �

l'arm�e une de ses plus belles victoires, achet�e, il est vrai, par la

mort de tant de braves gens.

Dans cette m�me journ�e du 12, il avait �t� facile se rendre compte que

les contingents du dehors consid�raient la partie comme perdue et ne se

souciaient pas d'assister � la chute de la ville. On les vit, en effet,

cavaliers et fantassins, lever successivement leur camp et reprendre le

chemin de la montagne.

A six heures du soir, le g�n�ral fit conna�tre � l'arm�e que l'assaut

serait donn� le lendemain matin, et cette nouvelle fut accueillie par

des acclamations g�n�rales. Chacun y vit, non seulement la revanche de

l'�chec de 1836, le couronnement des efforts et de l'abn�gation d�ploy�s,

mais aussi la fin de souffrances intol�rables ; car on manquait de tout

devant Constantine. Bien que la pluie e�t cess�, la situation de ces malheureux,

couchant depuis tant de jours dans la boue, portant les v�tements qu'ils

avaient pris � Medjez-Ammar, � peine nourris d'aliments d�testables, �tait

des plus tristes. Le chevaux, auxquels nulle ration n'avait �t� donn�e

depuis trois jours, tombaient d'�puisement ou se jetaient sur tout ce

qu'ils pouvaient atteindre. Enfin les munitions d'artillerie �taient presque

�puis�es Qu'aurait �t� une retraite dans ces conditions ? Il fallait,

� tout prix, prendre la ville qu'on savait remplie de vivres, et mieux

valait tomber en combattant que mourir de mis�re et d'�puisement.

Afin d'emp�cher les assi�g�s de r�parer la br�che les canons charg�s �

mitraille firent feu durant toute la nuit sur quiconque s'y hasardait.

Cependant les assi�g�s se pr�paraient � lutter encore; tandis que les

uns construisaient des barricades dans les rues des quartiers voisins,

d'autres entretenaient un feu de mousqueterie incessant par les ouvertures

donnant sur le rempart. A trois heures et demie du matin, les capitaines

Bontault, du G�nie, et de Gardereins, des Zouaves, all�rent reconna�tre

la br�che, malgr� les balles dirig�es sur eux, et constat�rent qu'elle

�tait praticable. Ils revinrent, heureusement, sains et saufs.

Pendant la nuit, on acheva l'organisation des colonnes d'assaut qui furent

compos�es comme suit :

- I�re colonne, sous les ordres du lieutenant-colonel

de Lamorici�re :

40 Sapeurs du G�nie,

300 Zouaves,

2 Compagnies du 2e L�ger ;

- 2e colonne, sous les ordres du colonel Combes :

80 Sapeurs du G�nie,

Compagnie franche du 2e Bataillon d'Afrique,

100 hommes du 3e Bataillon d'Afrique,

100 hommes de la L�gion �trang�re,

300 hommes du 47e de Ligne ;

- 3e colonne, sous les ordres du colonel Corbin :

2 bataillons compos�s de d�tachements pris, en nombre �gal, dans tous

les r�giments des quatre brigades.

Le g�n�ral Rulhi�res commandait en chef l'assaut.

On voit que le commandement avait tenu � faire participer chaque corps

� la prise de Constantine, et ce soin a quelque chose de touchant, qui

indique, en outre, l'union intime entre le chef et le soldat, des principaux

�l�ments du succ�s. Tous avaient particip� � la fatigue et aux dangers,

tous devaient partager la gloire.

Portant la responsabilit� du grand acte qui allait s'accomplir, le g�n�ral

Val�e fit venir, avant le jour, le commandant de la t�te de colonne d'assaut,

Lamorici�re, et tint � s'assurer de ses sentiments dans ce moment supr�me.

L'histoire nous a transmis la conclusion de ce dialogue qui peint bien

l'�tat d'esprit de l'arm�e assi�geante, et que nous croyons exacte. Apr�s

lui avoir fait les plus minutieuses, recommandations, le g�n�ral lui dit

: "Enfin, en tout �tat de cause, comptez-vous pouvoir vous maintenir

sur la br�che, jusqu'� l'arriv�e de la deuxi�me colonne ?"

— "Mon g�n�ral, — r�pondit Lamorici�re, — les trois

quarts seraient-ils tu�s, serais-je tu� moi-m�me, tant qu'il restera un

officier debout, la poign�e d'hommes qui ne seront pas tomb�s, p�n�trera

dans la ville et saura s'y maintenir."

— "En �tes-vous s�r, colonel ?"

— "Oui! Mon g�n�ral."

— "Vous avez bien r�fl�chi � tout !"

— "J'ai r�fl�chi, et je r�ponds de l'affaire sur ma t�te."

— "C'est bien, colonel ! Rappelez-vous et faite comprendre �

vos officiers que si, � dix heures, nous ne sommes pas ma�tres de la ville,

� midi, nous nous mettrons en retraite."

— "Mon g�n�ral, � dix heures, nous serons ma�tres de la ville,

ou nous serons morts. La retraite est impossible ; la premi�re colonne,

du moins, n'en sera pas !"

Avec de tels hommes, � ce point r�solus, sinc�rement d�cid�s, autant qu'ennemis

d'une vulgaire jactance, on ne pouvait douter du succ�s.

Quant aux assi�g�s, ou plut�t, � ceux qui d�fendaient la ville, nous ignorons

quels �taient alors leurs discours ; mais leur conduite avait �t� vaillante

et ferme ; eux aussi �taient pr�ts � faire leur devoir ; leur courage

n'�tait en rien �branl� ; ils allaient le prouver en se montrant Jusqu'�

la fin, dignes de leurs adversaires.

Afin de pouvoir suivre nos soldats p�n�trant dans la ville, il est indispensable

de rappeler, en quelques mots, l'�tat du quartier avoisinant la br�che,

car il a �t� si profond�ment modifi� que sa physionomie actuelle ne saurait

en donner aucune id�e.

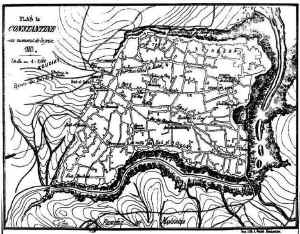

Plan de Constantine en 1837, (cliquez sur le plan pour l'agrandir) |

Disons tout d'abord que, ni la rue Nationale, ni la place actuelle de

la Br�che n'existaient. De plus, l'enceinte �tait continue et le rempart

se raccordait avec l'angle du bastion qui existe encore au coin du Magasin

� orge.

Au bout du mur qui le prolonge vers la ville, s'ouvrait Bab-el-Djedid

(la porte neuve), � l'angle inf�rieur du b�timent occup� par le Tr�sor.

De l�, sortait la voie qui conduisait au Koudiat ; en entrant par cette

porte, on trouvait, en face, le d�bouch� d'une ruelle, conserv�e par nous,

sous le nom de : "rue du Tr�sor", qui communiquait, par un d�tour,

avec notre rue Caraman, laquelle n'avait que cette issue � droite, tandis

qu'� gauche, la m�me, ruelle, suivant � peu pr�s notre rue Cahoreau et

d�bouchait en bas, dans le Souk. Devant Bab-el-Djedid, passait une rue,

montant d'un c�t�, par le trac� de notre rue Basse-Damr�mont, et descendant

de l'autre pour tomber dans le Souk, vers l'entr�e de notre rue Hackett.

En contournant le rempart vers le sud, depuis l'angle du bastion, d'o�

nous sommes partis, on trouvait un ouvrage faisant saillie et s'avan�ant

jusqu'au dessous de l'entr�e de notre square Val�e. Derri�re le mur inf�rieur

de cet ouvrage, en dessous de l'angle qu'il formait avec la muraille,

s'ouvrait Bab-el-Oued (la porte de la rivi�re), d'o� partait un chemin

descendant au Remel.

Elle donnait, en ville, un peu au-dessus de la fa�ade de notre th��tre,

dans une rue bord�e de boutiques, le Souk, o� les commer�ants et les artisans

�taient group�s par sp�cialit�s. Le Souk se prolongeait, coupant la rue

Nationale actuelle, pour rejoindre ce qui en a �t� conserv�, en dessous

de l'immeuble de Dar-et-Bey, sous le nom de rue Rouaud, se continuant

par la rue Combes.

Ainsi, toute la place de la Br�che actuelle �tait pleine de constructions,

travers�es par une seule rue partant du Souk (vers notre rue Hackett),

pour passer devant Bab-el-Djedid et monter � la Kasba. La rue Caraman

�tait bouch�e par les maisons, au-del� de la travers�e de notre rue Cahoreau.

L'emplacement de notre th��tre �tait occup� par une caserne � trois �tages,

dite des Janissaires. Un peu au-del�, une ruelle descendait, du Souk,

au carrefour de Rahbet-el-Djemal (la place des chameaux), d'o� l'on atteignait,

en remontant un peu vers le nord, la rue tortueuse conserv�e par nous,

sous le nom de rue B�raud.

La premi�re partie de notre rue Caraman, donnait acc�s, sur la gauche,

� la place du Palais, beaucoup plus petite que maintenant. Elle passait

dans son trajet inf�rieur devant Dar-el-Bey, puis en dessous de la mosqu�e

dont nous avons fait la cath�drale, et continuait par son trac� actuel

pour atteindre Souk-el-Acer (la place N�grier). La rue de France n'existait

pas. Des ruelles, descendant perpendiculairement, traversaient cette voie

et le Souk, et les reliaient aux quartiers sup�rieurs et inf�rieurs.

Il faut donc supprimer, par la pens�e, toutes nos rues aboutissant maintenant

sur la place, et se rendre compte qu'une seule, celle des Souk, partant

de Bab-el-Oued, donnait acc�s au cœur de la ville, et une autre aboutissant

devant notre Tr�sor o� elle bifurque, conduisait dans la rue Caraman,

vers la br�che, et montait � la Kasba, � droite. Rappelons nous encore

que ces ruelles, jug�es si �troites, ont �t� �largies et, que leur alignement

si d�fectueux a subi d�j� bien des rectifications.

Tel �tait-ce quartier en 1837, et cette p�nurie de voies d'acc�s devait

cr�er pour nos soldats une difficult� nouvelle et inattendue.

Les troupes, devant prendre part � l'assaut, occupaient

d�j�, leurs positions, le 13 au matin, lorsque le soleil se leva radieux,

dans un ciel sans nuages. La premi�re colonne �tait mass�e dans la place

d'armes, � droite de la batterie des br�che ; la seconde se prolongeait

dans la d�pression qui suit l'ancienne route de Batna ; la troisi�me,

� sa suite, s'appuyait au Bardo.

Le duc de Nemours, commandant le si�ge, �tait � la batterie, avec les

g�n�raux Rohault de Fleury et Caraman. Le g�n�ral en chef s'y trouvait

�galement, ainsi que le g�n�ral Perr�gaux qui s'y �tait fait porter, malgr�

sa blessure.

A sept heures pr�cises, le prince royal s'adressant au commandant de la

t�te de colonne, lui dit: "Colonel Lamorici�re, quand vous voudrez

! Et, comme si, de la place on comprend ce qui se passe � la tranch�e,

une d�charge g�n�rale accompagne ces paroles.

Le colonel se dresse, de fa�on � dominer ses braves Zouaves, qu'il regarde

d'un air bien connu d'eux, tire son sabre et crie d'une voix forte : "Vive

le Roi ! Zouaves � mon commandement !... En avant !"

Aussit�t ces soldats, �lectris�s, escaladent le parapet et traversent

l'espace qui les s�pare de la br�che, au milieu d'une gr�le de projectiles.

Arriv�s au pied de l'�boulement, ils grimpent sur cet amas de d�combres

rempli de trous et coup� par des blocs sur lesquels il faut se hisser

� la force du poignet; mais ces difficult�s n'arr�tent pas les Zouaves,

et, � les voir s'�lever si prestement, il semblerait qu'on leur a aplani

le terrain. En quelques minutes, la br�che est escalad�e, le grand drapeau

rouge s'effondre et les trois couleurs flottent sur la muraille. C'est

le capitaine de Gardereins, celui qui a reconnu la br�che pendant la nuit,

qui a l'honneur d'y planter lui-m�me notre drapeau. Des acclamations enthousiastes,

partant de tous les points, le saluent et encouragent les Zouaves.

�tre arriv� sur le rempart par la br�che, c'�tait beaucoup ; mais il fallait

prendre possession de la ville, et les vainqueurs furent, un instant,

bien embarrass�s. En face d'eux se dressaient des maisons, de nouvelles

murailles d'o� partait un feu meurtrier ; trouver la clef de ce labyrinthe,

n'�tait pas facile. Cependant Lamorici�re n'h�sita pas : apr�s avoir fait

d�molir les barricades et obstacles de toutes sortes entass�s aux abords

du rempart, il divisa ses hommes en trois corps ; l'un s'engagera vers

la droite, en suivant le rempart ; un autre cherchera � p�n�trer � gauche

; quant � lui, prenant la t�te du reste, il s'avance au centre, par la

rue des Souks. Les corps de droite et de gauche, l'un sous les ordres

du capitaine Sauzai, l'autre dirig� par le commandant S�rigny, du 2e L�ger,

doivent d'abord s'emparer de ce qui reste des batteries du rempart, puis

p�n�trer dans les ruelles de la direction qui leur est donn�e.

Des

deux c�t�s, ces groupes se heurtent � des obstacles mat�riels, maisons

ou barricades ; il faut y cheminer � la sape et, pendant que Sauzai est

tu� d'un c�t�, en enlevant une barricade ; S�rigny, d'un autre, est enseveli

jusqu'aux �paules par la chute d'une muraille ; �touff�, les membres bris�s,

il continue, jusqu'� la mort, d'encourager ses soldats.

Des

deux c�t�s, ces groupes se heurtent � des obstacles mat�riels, maisons

ou barricades ; il faut y cheminer � la sape et, pendant que Sauzai est

tu� d'un c�t�, en enlevant une barricade ; S�rigny, d'un autre, est enseveli

jusqu'aux �paules par la chute d'une muraille ; �touff�, les membres bris�s,

il continue, jusqu'� la mort, d'encourager ses soldats.

Cependant Lamorici�re s'est lanc� dans la rue centrale, bord�e de boutiques

d'o� l'on tire � bout portant; ses hommes avancent, refoulant � la ba�onnette

leurs adversaires, tandis que d'autres d�logent de leurs repaires ceux

qui y sont embusqu�s. Il arrive ainsi � un endroit o� la rue est barr�e

par une porte appuy�e sur les pieds-droits des quadruples arceaux du t�trapyle

d'Avitianus. Les indig�nes nommaient El-Macukof ce carrefour situ� au

d�bouch� de la ruelle venant du haut dans le Souk ; il a disparu lors

de la construction de la rue Nationale et des maisons qui la bordent.

La porte est solidement �tay�e en arri�re ; tandis que les sapeurs l'attaquent

� la hache une explosion formidable retentit. La terre semble s'effondrer,

et tout dispara�t dans un �pais tourbillon de fum�e et de poussi�re. C'est

une r�serve de poudre qui a fait explosion, sans qu'on ait jamais pu conna�tre

la cause de l'accident. Les sacs � poudre port�s par les hommes du G�nie,

enflamm�s en m�me temps, ont augment� le d�sastre. Lorsque le nuage de

fum�e et de poussi�re s'�claircissant, permet de s'y reconna�tre, —

il ne se dissipa que tr�s lentement, — on se trouve en pr�sence d'un

spectacle navrant. Aveugl�s, br�l�s, ayant les membres bris�s, ou � demi

ensevelis, les survivants poussent des cris lamentables et ceux qui peuvent

marcher reviennent sur leurs pas, en semant la terreur et l'effroi. Les

indig�nes n'ont pas �t� �pargn�s, mais d'autres accourent et plongent

leurs couteaux dans les chairs meurtries de ces victimes. Cependant, les

moins maltrait�s atteignent la br�che, et y trouvent le colonel Combes

qui vient d'arriver avec la 2e colonne.

Il a les plus grandes peines � obtenir d'eux des renseignements, et �

les rassurer ; on comprend enfin, on devine ce qui vient d'arriver. Aussit�t,

le brave officier se pr�cipite, suivi du 47e, sur le th��tre de l'accident,

en chasse les ennemis et d�gage les victimes. Lamorici�re est trouv� dans

les d�combres, � demi-mort et les yeux br�l�s par l'explosion. Apr�s avoir

fait transporter les bless�s, le colonel force la porte et continue sa

marche dans la rue qui recevra son nom ; il rencontre alors une barricade

derri�re laquelle les Kabiles, abrit�s, font un feu d'enfer. Les soldats

du 47e h�sitent un instant ; mais, �lectris�s par la voix et l'exemple

de leur chef, ils ont bient�t enlev� l'obstacle � la ba�onnette. Malheureusement,

le colonel, d�j� bless� � la figure, est frapp� de deux balles � la poitrine,

dans cet engagement. Ses hommes s'empressent autour de lui et montrent

une profonde douleur ; il les rassure : "Ce n'est rien, leur

dit-il, je vais me faire soigner et serai bient�t encore � votre t�te."

Revenu sur ce fatal sentier, le colonel Combes descendit la br�che ; mais

avant de gagner l'ambulance, il s'avan�a vers le duc de Nemours, qui dirigeait

l'envoi successif des renforts, et lui dit : "La ville est prise

; le feu ne tardera pas � cesser, et je suis heureux d'�tre un des premiers

� vous l'annoncer." Personne n'aurait pu croire, en l'entendant

parler avec calme, bien que d'une voix saccad�e, et par un effort surhumain,

de volont�, qu'il �tait bless� � mort... lorsqu'il ajouta : "Ceux

qui ne sont pas mortellement atteints, pourront se r�jouir d'un pareil

succ�s". Il essaya alors de s'�loigner ; mais, � peine avait-il

fait quelques pas, qu'il chancela et tomba sans connaissance. Deux jours

apr�s, il �tait mort.

Le g�n�ral Rulhi�res, arriv� sur la br�che avec la troisi�me colonne,

h�sita, comme les pr�c�dents, sur le chemin � prendre. Sachant que la

Kasba, au sommet de la ville, est la cl� de la position, il voudrait s'y

rendre ; mais, en face de lui est la caserne des Janissaires, o� les Askar

se sont r�fugi�s, et qui vomit, par toutes les ouvertures, un feu incessant

et meurtrier. Il faut d'abord en faire le si�ge, poursuivre les Turcs

de chambre en chambre, d'�tage en �tage, jusqu'� ce qu'ils aient tous

p�ri.

Mais on entend, en dessous, vers la droite, une fusillade nourrie ; elle

vient de la place des Chameaux, o� les Mozabites se sont retranch�s dans

une maison � arcades. Le corps de droite, de la I�re colonne a essay�,

en vain, de forcer cette barricade. D�passant la caserne qu'ils viennent

de purger de ses enrag�s d�fenseurs, les soldats du 47e de Ligne, du 17e

L�ger, de la L�gion �trang�re et des, Z�phyrs se pr�cipitent par une ruelle

qui descend vers le th��tre de la lutte. Mais ils sont accueillis par

une d�charge g�n�rale, dans laquelle la plupart de leurs officiers sont

atteints. Le capitaine de Saint-Arnaud les ram�ne, lorsqu'on aper�oit,

� l'angle d'une muraille, un bras agitant un papier.

Le feu cesse de part et d'autre et le porteur, Ben Azzouz, s'avance, tout

tremblant, tenant une lettre des notables. On l'am�ne au g�n�ral Ruihi�res

qui l'envoie � son chef. Cette pi�ce contenait la soumission de la ville,

et la demande instante de cesser la lutte qui n'�tait prolong�e, disaient

les citadins, que par des �trangers, Kabiles et mercenaires de toute race.

Pendant ce temps, le g�n�ral Ruihi�res pouvait enfin ex�cuter son plan,

le seul pratique, occuper la Kasba. Guid� par des habitants sortis de

leurs cachettes � la suite de Ben Azzouz, il fit prendre possession des

points principaux, puis s'avan�a, vers la Kasba, o� il pensait rencontrer

une r�sistance s�rieuse. Mais il trouva le porte ouverte, l'esplanade

remplie de d�bris de toute sorte et s'avan�a, avec son �tat-major, jusqu'au

bord du front septentrional. L�, un spectacle inattendu s'offrit a nos

officiers � mesure que les troupes gagnaient du terrain en ville, une

foule de gens, et m�me des femmes et des enfants, avaient reflu� vers

la Kasba. Les premiers arriv�s essay�rent de fuir par les escarpements,

en se soutenant au moyen de cordes fix�es � la muraille mais bient�t,

le nombre des fuyards augmentant avait produit une pouss�e irr�sistible

et pr�cipit� le premiers rangs dans l'ab�me. Beaucoup s'�taient retenus

aux cordes, croyant tenir avec elles, le salut; mais le trop grand poids

les avait fait rompre et il en �tait r�sult� des chutes �pouvantables.

On apercevait, au fond, des entassements cadavres, et sur les anfractuosit�s,

se tenaient accroch�s des malheureux poussant des cris lamentables. Le

premier soin des vainqueurs fut de proc�der � leur sauvetage et ils purent

arracher tr�pas un certain nombre d'entre eux.

Tandis qu'au sommet du plateau nos soldat �taient occup�s par ces soins,

le capitaine de Saint-Arnaud, suivi de quelques hommes, et guid� par les

indig�nes, se rendait � la porte d'El-Kantara, avec laquelle on ne communiquait

alors que par la rue Perr�gaux. Il trouva les postes abandonn�s et appela,

depuis le rempart, des soldats venus d'El Kantara et qu'on aida � escalader

les parapets vers la droite, du c�t� o� se trouve maintenant un fondouk

avec un palmier. On s'occupa sans retard � d�barrasser l'entr�e des pierres

qui l'encombraient puis la porte fut ouverte.

Il nous reste � dire ce qu'�taient devenus les chefs

de la r�sistance. Ben A�ssa et Ben El Bedjaou, entour�s d'un groupe d'hommes

d�termin�s, lutt�rent courageusement sur le rempart, pour repousser 1'assaillant.

Mais ils ne tard�rent pas � �tre refoul�s et s�par�s par les p�rip�ties

de la lutte. Ben A�ssa, atteint de quatre blessures, fut entra�n� par

son fils qui combattait � ses c�t�s et par quelques amis fid�les ; ils

atteignirent une d�pression se terminant par une sorte de coupure, � l'extr�mit�

de la ruelle appel�e maintenant rue Salluste, se gliss�rent par cette

ouverture, descendirent en s'aidant les uns les autres, de rocher en rocher,

et, parvenus en bas, gagn�rent la campagne. Quant � Ben El Bedjaoui, il

p�rit, couvert de blessures, sur le rempart m�me ; le r�cit officiel dit

qu'il se fit sauter la cervelle. Mais les traditions indig�nes le contestent

absolument.(1)

Lamorici�re avait promis qu'� dix heures, la ville serait prise : d�s

neuf heures toute r�sistance avait cess�. Le drapeau fran�ais flottait

sur les principaux �difices et nos soldats, mont�s sur les toits et les

terrasses, poussaient un formidable cri de : "Vive le Roi!"

auquel r�pondaient les acclamations des camps.

Apr�s cette horrible guerre des rues et la dispersion des troupes qui

en �tait r�sult�e, le pillage commen�a sur divers points. Cela �tait in�vitable

; du reste le premier soin de ces hommes, qui avaient tant souffert, consistait

� chercher des aliments, puis � enlever de leur corps les chemises pourries

par l'eau et la boue et remplies de vermine, qu'ils portaient, afin de

les remplacer par des gandouras indig�nes. "Je m'arrachais, par ci

par l�, une poign�e de chemise, — dit le caporal Tarissan dans son

pittoresque r�cit, — la pluie et la terre l'avait pourrie, car nous

nous garnissions le cou avec de la glaise, pour que l'eau rigole de l�

sur la capote ; ajoutez � cela la grande famille des gamels, etc."

Ces premiers besoins satisfaits, plus d'un, c�dant � l'app�t du gain,

se mit � chercher de l'argent et � faire main basse sur des objets de

toute sorte. L'exemple donn� se propagea et il y eut, pendant quelque

temps, un v�ritable pillage. Ce fait a �t� contest� par les rapports officiels

; mais nous le r�p�tons, il �tait in�vitable. Du reste, il est attest�

par les relations de la Tour du Pin et de Berbrugger, par les lettres

de Saint-Arnaud, — lequel pr�tend m�me qu'on a pill� pendant trois

jours, — et par le r�cit de Tarissan. "On nous avait donn�

deux heures de pillage" dit celui-ci. Enfin, nous en avons trouv�

la confirmation dans des pi�ces arabes de l'�poque, citant le fait d'une

mani�re incidente, et les d�clarations des vieux indig�nes.

El Hadj Ahmed avait assist� de loin � l'assaut; il vit les colonnes p�n�trer

successivement dans la ville, par l'ouverture faite � son flanc. La grande

explosion et le d�sordre qui la suivit, lui rendirent instant d'espoir

; mais bient�t, il fallut se soumettre � l'�vidence : son royaume �tait

irr�m�diablement perdu. Montant � cheval, il s'enfon�a vers le Sud, suivi

de Ben Gana et de quelques partisans fid�les et il ne resta plus un seul

cavalier, sur ces pentes nagu�re si anim�es.

1. Un petit-fils

de Ben A�ssa, Si Sliman, est maintenant adjoint et Conseiller g�n�ral

de Constantine. Un fils de Ben El Bedjaoui, Si El Hadj Ahmed Khoudja,

existe encore et habite, avec ses neveux, la grande maison de la famille,

rue des Zouaves. (retour)